국악음향의 세계로 들어가며

과거 우리 전통음악은 사랑방과 같은 작은 공간에서 연주되거나, 궁중에서 연주되어 비교적 소수의 청중을 대상으로 하였다. 그러나 현재 우리의 공연은 그 규모가 커졌을 뿐 아니라 형식에 있어서도 매우 다양하게 변화하여 연주시 악기 음량과 편성, 그리고 음향확성에 대한 문제가 대두되고 있다.

[사진출처:정가악회]국악음향의 세계로 들어가며

과거 우리 전통음악은 사랑방과 같은 작은 공간에서 연주되거나, 궁중에서 연주되어 비교적 소수의 청중을 대상으로 하였다. 그러나 현재 우리의 공연은 그 규모가 커졌을 뿐 아니라 형식에 있어서도 매우 다양하게 변화하여 연주시 악기 음량과 편성, 그리고 음향확성에 대한 문제가 대두되고 있다.연주 공간

이 커지면서 합주 시 악기간 음량 차이가 났으며, 특히 음량이 작은 악기들은 연주 소리가 잘 들리지 않아 문제가 되었는데, 이를 해결하기 위해선 전기음향을 사용할 수밖에없었다. 하지만 전기음향을 잘 쓴다고 하더라도, 음색이 변하는 것을 막을 수 없고 마이크를 확성해서 스피커를 통해 재생하다 보니 실제 연주와는 다른 느낌을 줄 수 있다.

클래식 악기와 같은 경우 전용 콘서트홀에 맞게 악기의 수와 편성을 음향적으로 밸런스가 잘 맞게 오랫동안 설계해 왔고, 마이크와 전기음향확성 없이도 굉장히 좋은 밸런스로 충분히 좋은 소리를 들려준다.

이것이 우리 국악기에도 관습적인 악기 편성(악기 배치, 악기의 수)에 대한 음향학적인 고찰이 필요한 부분인데, 음량이 작은 악기들은 그 편성을 늘리고, 악기의 방사 패턴을 고려하여악기 위치를 변화시키는 등 변화된 연주환경에 맞는 국악기의 편성법을 제시할 필요가 있다.

오래전부터 국립국악원은 국악기 연구보고서를 통해 국악기의 방사 패턴과 음량, 음색에 대한 연구를 진행해 오고 있다. 하지만 국악기에 대한 대전제를 음향적으로 규명하는 연구의 성격이 강하기 때문에 이렇게 규명된 대전제를 가지고 무대에서 어떻게 요리를 할지는 우리 무대음향인들의 과제가 아닐까 여겨진다. 그래서 이 글은 아직 밝혀지지 않은 요리법에 대한 이야기, 즉 국악기의 마이킹과 믹싱에 관한 고찰이라고 말할

해금에 관한 짧은 브리핑

대나무로 만든 공명통 위에 명주실로 만든 두 줄을 원산으로 고이고, 두 줄 사이에 말총 활대를 끼워 활 털의 배와 등으로 줄에 마찰시켜 소리 낸다. 공명통에서나는특이한음빛깔로인하여속칭 깽깽이라고 불리 우기도 한다. 유현과 중현 두 줄을 와전 5도 차이 나게 조율하여 연주한다. 소리는 약하고 부드러우며, 약음기를 쓴 바이올린 소리(고음악기)와 비슷하다. 해금은 팔음(8가지 재료)을 모두 구비한 유일한 악기이다. 해금은 세악편성과 삼현육각 혹은 대풍류에 편성된다. 각각의 편성에서 해금의 음량 조절은 원산의 위치에 의한다. 즉, 음량이 작은 세악 편성의 연주시에는 원산을 변죽에 놓고, 삼현육각, 대풍류와 같이 큰 음량이 요구될 때는 원산을 복판에 놓는다.

보허자, 낙양춘, 영산회상, 천년만세, 평조회상, 삼현영상회상, 수제천, 여민락, 염불, 타령, 굿거리, 산조 등에 사용된다. 고려시대에 송나라에서 들어온 것으로 처음에는 당악과 향악에 사용되었고, 조선 성종 때에는 악학궤범에 당부악기로 소개 하면서도 향악에만 사용한다고 기록되어 있다. [자료출처:COOKIEMUSICWORLD]

자 그렇다면 이제 좀 더 전문적으로 들어가보자. 아래에는 2007년도 국립국악원에서 발행한 국악기 방사특성 및 음량연구에 관한 공개자료를 발췌해온 것이다. 그중 해금부분이다.

해금은 무릎 위에 올려놓고 활대로 현을 그어 소리를 내는 찰현악기에 속하는데 두 개의 현의 진동이 원산을 통해 주로 대나무 뿌리 부분으로 제작된 실린더형 원통을 울려 소리를 낸다. 아래 두 그림은 각각 황포지션과 중포지션에서 보통 크기로 음계연주시 1/3 옥타브 분석 그래프이다.

수평방향에서의 방사특성을 살펴보면 630Hz, 1.6kHz, 2kHz, 3.15kHz 대역에서 공통적으로 연주자의 좌측이며 복판 반대방향인 0도에서 150도 방향으로 소리가 방사되었다. [출처: 2007년 국악기 방사특성 및 음량연구

그런데 여기서 갑자기 우리가 낯설어하는 국악 용어들이 나온다. 황포지션, 중포지션이 도대체 뭘까? 그래서 찾아봤다. 다행히 인터넷에 친절히 설명이 되어 있었다.

해금에서는 주로 황포지션과 중포지션을 많이 사용하며 기본 포지션이다.

해금 마이크의 선택-기승전 58마이크

해금에 대해 어느 정도 알아봤으니, 자 이제 마이크를 선택해야할 시간이다. 무대음향 감독들은 이 마이크, 저 마이크 사용하다보면 끝내는 흔히 말하는 58 마이크 즉 SHURE SM or BETA 58 마이크를 사용하게 된다. 물론 스튜디오에서 녹음을 진행한다면 얘기가 완전히 달라지겠다. 오랫동안 고민하고 며칠씩 녹음과 믹스 작업을 진행할 수 있는 여건에 있는 스튜디오 엔지니어라면 노이만 M170, M149, KM184, U87I, AKG C414 등과 같은 널리 알려진 명기들, 그것도 아니면 우리가 써본적도 없는 전설의 마이크들이 사용될 수도 있다.

하지만 무대음향감독인 우리는 끝내 최종적으로 58 마이크를 사용할 수밖에 없다. 왜냐하면 모든 극장의 기본 마이크이며(장담컨대 이 세상 어느 극장에도 58 마이크는 있을 것이다. 그리고 어떤 종류의 마이크보다 많이 있을 것이다), 저렴하고 소리도 좋다. 내구성도 좋다.

콘덴서 마이크에 비해 피드백도 적다. 국악이든 클래식이든 스튜디오 녹음세션에서는 위에 열거한 고가의 콘덴서 마이크를 활용해 최고의 사운드를 뽐내려 할 것이다. 하지만 우리는 무대음향감독이며, 무대에서 피드백과 싸워야할 전사들이다. 물론 위의 고가의 콘덴서 마이크가 좋은 소리가 나는 것은 우리도 안다. 하지만 전투에서는 살아남는 것이 최우선이다. 그러기 위해선 무대 위에서 떨어져도 툭툭 털고 아무일 없었다는 듯이 일어나는 내구성과 꽤 준수한 음질과 피드백 제어 등 모든 것을 겸비한 58 마이크는 현장에서 최우선으로 선택된다.

실제로 위의 나열한 고가의 콘덴서 마이크들을 국악공연에 사용한 적이 있는데, 난 콘솔 페이더를 올리지를 못했다. 엄청난 감도를 가진 콘덴서 마이크와 모니터 스피커를 옆에 놓고 공연을 하면 비명을 안 지를 수가 없다. 그래서 기승전 58마이크라고 한 것이다. 그리고 거의 모든 공연에 58과 57마이크로 거의 다 해결한다.

해금 마이크 확성의 문제점

위에서 언급했듯이 우리네 전통음악은 방중악 이라고 한옥에서 사랑방 같은 공간에서 소수의 청중을 위해 연주되어 왔다. 하지만 지금의 우리는 전통의 공연이 무대화 되면서 중대형 극장에서 공연을 하게 되며, 해금이나 가야금, 거문고 등 음량이 작은 국악기들은 공연장에서 확성이 될 수밖에 없는 상황에 직면한다. 그렇다면 작은 사랑방에 최적화된 국악기의 음량은 대극장에선 최대하게 많은 울림을 받기 위해서 국악기의 울림통에 가장 근접해서 마이킹을 하게 되면서부터 뭔가가 불편해지기 시작한다.

레코딩 스튜디오에서는 녹음을 할 경우에야 옆에서 장구를 치든 태평소를 불던 아무 상관 없이 악기 간 간섭이 없는 녹음 전용 방음부스에서 연주하기 때문에 가장 이상적인 상태에서 녹음한다. 그래서 가장 사운드가 좋은 포지션에 마이크를 척 놓기만 하면 된다.

우리가 배운 무대예술전문인 자격검정표준 교재 무대음향 II에서도 해금 마이킹에 대해 자세히 나온다.

『원통형의 공명통은 작고 뒷면이 완전히 열려 있다. 마이크를 공명통 뒤편에 열린 공명혈을 정면으로 지향하면 특정한 주파수의 공진 현상이 일어나기 때문에 공명혈과 10~30cm 거리의 15도~30도약간벗어난위치에서공명혈 테두리를 지향해 설치한다. 이 경우 깨끗하고 공명된 소리를 얻을 수 있으나 해금 특유의 연주에서 발생하는 음색적 특성을 상실할 수 있다.』

하지만 실제 라이브에선 특정한 주파수의 공진의 대가를 치르고서라도 최대한 공명혈에 밀착시킬 수밖에 없다 된다. 왜냐하면 해금 단독으로 독주를 하는 경우는 굉장히 드물기 때문이다.

보통 해금독주 보다는 시나위 합주를 하든지, 무용 반주를 한다든지 수많은 다른 국악기와 협연을 하고, 밴드사운드와 콜라보를 하기도 한다. 심지어 잔잔한 장구 장단 밖에 없는 해금 산조를 할 때에도 옆에서 장구를 치면 장구 소리가 더 크게 수음 될세라 고가의 성능 좋은 콘덴서 마이크를 쓴다든지 좀 더 균형잡힌 소리를 얻을 수 있는 공명통 앞판 쪽에 마이크를 설치할 수가 없다.

그래서 우리는 해금의 피드백 없이 더 큰 음량을 받기 위해 마이크를 최대한 공명혈 가까이 근접하게 밀착시킬 수밖에 없다. 이렇게 하여 앞서 선택되어진 기승전 58마이크로 다른 악기와의 간섭을 피하기 위해 최대한 공명혈에 밀착시키는 마이크 포지션이 필요한 것이다. 그런데 그렇게 하면 즉시 매우 날카롭고 자극적인 소리를 듣게 된다. 1kHz~5kHz의 귀를 찌르는 듯 날카로운소리가 압박하기 시작한다. 무엇이든지 얻는게 있으면 잃는것도 있는 법이다. [사진출처:국악사운드메이킹믹싱테크닉발표자료(성재훈)]

[원제:AlanJSHanStudio:AConversationwithGeorgeMassenburg(1/2)]

문제는 마이크 자체 EQ

매우 중요한 하지만 우리가 쉽게 간과하고 있는 이야기

혹시나 위의 유튜브 영상을 보지 않으셨다면 꼭 보시기를 추천드린다. 음향 엔지니어로서 굉장한 인사이트를 얻을 수 있는 영상이라 감히 말할 수가 있다. (참고로 유튜브에 출연하신 분과는 아무런 관계가 없고 일면식도 없다.)

그리고 이 영상을 캡쳐한 사진의 자막을 읽어보면 해금 음향 문제의 해답을 알 수가 있다. 문제는 근접 마이킹에서 오는 악기(해금)의 주파수 특성의 과도한 수음과 58 마이크 자체 EQ의 콜라보였다. 한마디로 더블 어택이란 표현이 아주 적절하다 생각된다.

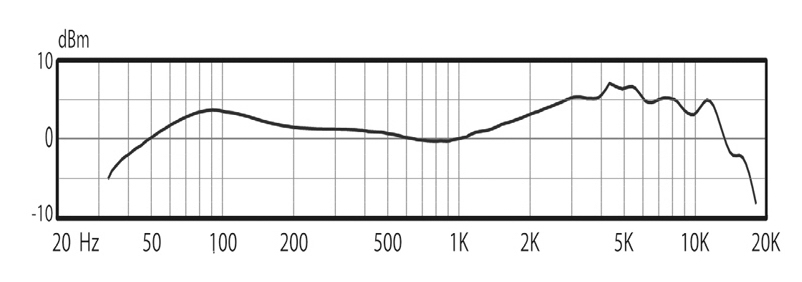

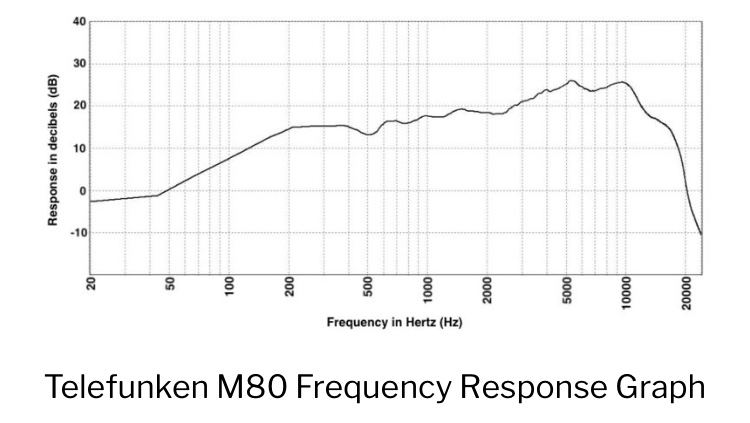

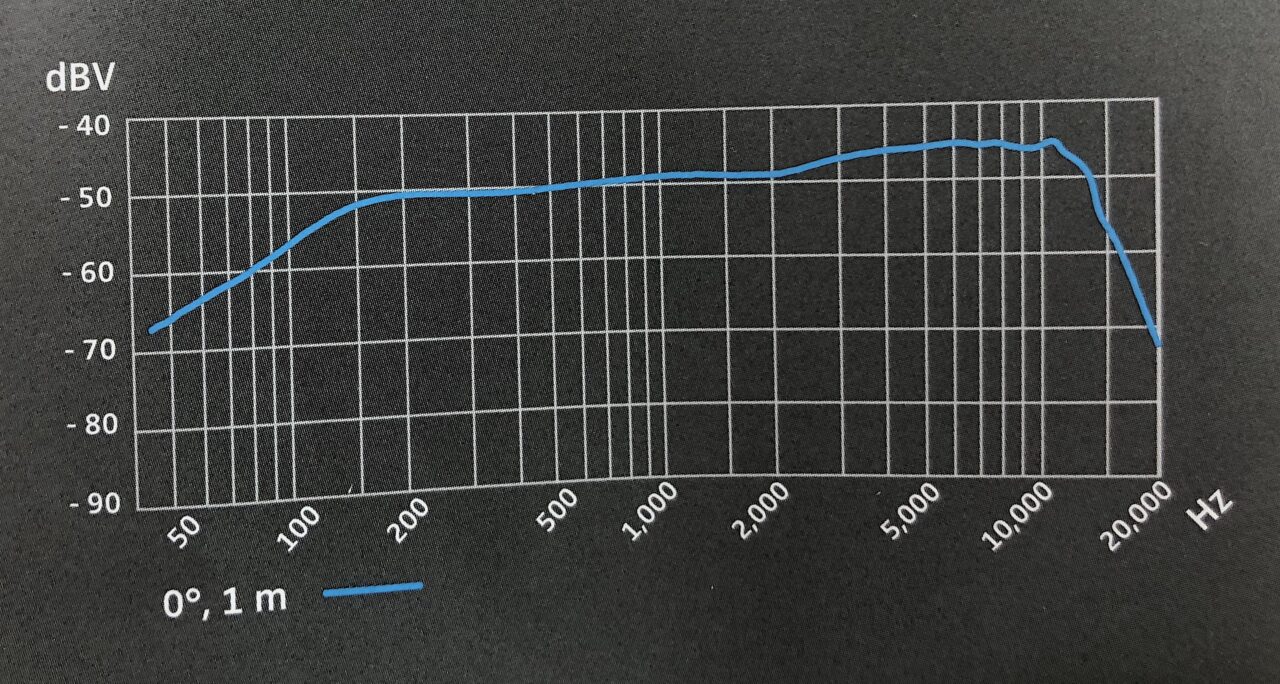

아래의 그림은 앞서 언급한 2007년 국악기 방사특성 및 음량연구의 해금 주파수 특성과 SHURE SM58 & BEAT58의 주파수 특성이다.

바로 우리가 사용하는 58마이크 뿐만 아니라 모든 마이크들에는 (특히 다이나믹 마이크에는) 엄청난 EQ가 되어있다는 사실을 간과하고 있다.

우리가 언제나 쓰는 58 마이크이지만 중고역이 기본적으로 부스트 되어있다. 애초에 국악기를 위해 만들어진 마이크가 아니라 태생이 보컬용이었기 때문에 저런 주파수 응답특성은 SHURE사의 오랜 튜닝의 결과인 것이다.

그런데 한국의 전통국악기인 해금의 기본 주파수 스펙트럼도 비슷한 지점에서 저렇게 솟아있다. 아마 더 근접 마이킹을 하게 되면 솟아오른 주파수 응답특성이 더욱 더 과도하게 올라올 것이다.

위 그림과 같이 2kHz~10kHz의 중고음이 3~5dB 부스트(Boost) 된 EQ Set의 58마이크를 630Hz, 1.6kHz, 2kHz, 3.15kHz 대역의 주파수가 강하게 방사되는 특징을 가진 해금에 근접 마이킹을 하게 되니 630Hz, 1.6kHz, 2kHz, 3.15kHz 대역과 그 주변에서는 10dB 이상 부스트(Boost) 되는 자극적이고 극악한 사운드가 나오는 것이 당연한 결과이다.

그래서 해금의 어택과 58마이크의 어택을 더해서 더블 어택이라고 강조해도 모자라지 않는다.

문제해결을 위한 해금 EQing 노하우

58마이크가 가지고 있는 원래 목적인 존재감 있는 보컬을 위해 부스트(+) 된 고유 주파수 응답 특성을 그대로 거꾸로 (-) 눌러줘야만 [+ 5 – 5 = 0] 이 되듯이 최대한 플랫한 형태의 주파수 응답특성을 갖게 될 것이다.

58마이크의 부스트된 주파수를 믹싱콘솔의 채널 EQ창에서 Deep 시켜야만 플랫

한 상태가 되는것이며, (중요개념: 마이크 자체에 EQ가 되어있는 것을 고려한다면 믹싱콘솔 창에서 Channel EQ의 Deep이 –가 아니라 Flat(0)에 수렴된다는 사실이다) 그렇게 EQing을 한 후 에라야 콘덴서 형 마이크처럼 플랫한 주파수 상태를 가지며 시작 할 수 있다는 것이다.

그래서 1kHz~10kHz의 주파수를 반전한다는 느낌으로 누른 후(Deep), 해금에 좀 더 근접 마이킹을 하게 되면 더 많은 배음과 강한 고음 주파수들이 수음이 되니 현장 상황에 따라서 누르는 양을 조절하면 되겠다.

그리고 실제로는 해금이나 피리, 태평소는 1.3kHz부터 강력한 고음주파수가 방사되니 1kHz 이상의 높은 음역대의 주파수를 쉘빙 EQ를 써서 부드럽게 다운시키는 방식으로 사용한다. 그리고 피킹 EQ를 써서 해금의 몇몇 송곳처럼 솟아오르는 주파수를 눌러준다. 그런 다음 그 누르는 범위를 넓혀서 부드럽고 편안하게 만들어준 다음 아티스트의 요구에 따라 좀 더 살려주는 방식으로 진행하면 성공적으로 해금의 사운드가 잡혀나갔던 기억이 많았다.

그리고 여기에서 좀 더 들어간다면 위의 EQing에서 너무 누르면 본래의 악기의고유한주파수특성을 잃어버려서 에너지감이 없어질 수 있으니, 살짝만 누르고 멀티밴드 컴프레서나 다이나믹 EQ로 처리 해주면 원래의 악기(해금)의 특성과 에너지감도 살리면서 편안하게 감상 할 수 있는 환경이 조성되게 된다.

아무래도 듣기가 불편한 주파수를 과감히 다운시킬지 그렇지 않으면조금 듣기 불편하더라도 원래의 해금 고유한 주파수 특성을 많이 살려서 표현할 것인지는 연주자나 연출자의 의향을 물어본 뒤 조율하면 될 것이다.

무대음향에서 쓰는 거의 모든 다이나믹 마이크 들은 SHURE SM58과 비슷하게 중고역대에서 부스트가 되어있다. 우리 국악기인 해금이나 피리, 태평소 등은 그러한 다이나믹 마이크들의 부스트 대역에서 강력하고 자극적인 주파수가 많이 방사되니 그런 상황을 인지하고 더 위와 같이 과감하게 눌러주고 시작해야만 될 것이다.

마치며

우리는 서양의 클래식 혹은 밴드 음악 같은 경우 내가 잘 모르는 분야라서 마이킹과 믹싱에 대해 막막할때 인터넷에 검색만 하면 수백가지의 마이킹과 믹싱 방법이 나오고 레퍼런스와 매뉴얼이 존재한다(표준화된 각종 스테레오 마이킹 이론, 데카트리 방식 등). 이를 테면 드럼 킥용 마이크는 SHURE Beta52 혹은 AKG D112, 하이햇은 AKG C451 등 누구나 척하면 척 이렇게 레퍼런스가 있다.

좀 더 관심있는 음향엔지니어라면 클래스101, 원더월 등 유료 믹싱•마스터링 강좌에서 고수들의 필살기도 배울 수 있다. 하지만 이런 고도의 지식 정보화 사회에서 우리의 전통 국악기의 마이킹과 레퍼런스, 믹싱에 관한 자료는 인터넷에서 쉽게 찾아볼 수 없다. 근래에 국악음향에 관한 많은 논문들이 나오고 있고, 무대음향협회의 기술위원님들과 여러 감독님들이 선구적으로 연구하고 교육을 하고 있지만, 아직까지 제대로 된 국악음향 마이킹과 믹싱에 관한 메뉴얼이 없다.

우리 음악(국악)은 우리(한국인)가 제일 잘 안다. 그래서 우리가 가는 길이 레퍼런스가 될 수 있으며, 메뉴얼이 될 수 있다는 생각이다.

앞으로 이런 자료 혹은 자기만의 노하우 등 국악음향에 관한 다양한 접근 방법들이 더 많이 나오기를 기대한다. 그래서 국악의 아름다움을 무대음향으로 더 아름답게 표현할 수 있게 되기를 기대해 본다. ![]()

참고문헌

국악기 방사특성 및 음량연구 (국립국악원 2007년)

무대예술전문인 자격검정 표준교재 무대음향 II

성재훈 – 국악사운드 메이킹 믹싱테크닉 발표자료 (아르코예술인력개발원)

한제석 – 한국전통악기 마이크로폰 테크닉에 관한 연구 (한양대학교 석사논문)

강진석

한국문화재재단

한국문화의집 음향감독 (사)무대음향협회기술위원