스태프 회의때 수시로 듣는 호칭이 있다. “ 다음은 음향 영상감독님께서 진행 하시겠습니다. ” 평소에는 음향감독으로 호칭하다가 스태프 회의때가 되면 음향에 영상을 덧붙여 영상감독이 되기도 한다. 얼떨결에… 공연장에 입사할 때는 분명 음향감독으로 입사했는데 음향만 하는 것이 아니라 대체로 영상까지 같이 관리해야 한다. 그런데 말이지 음향감독으로 10년 전? 까지만해도 별로 많지도 않았고 사용빈도도 그다지 높지 않았던 영상장비들이 점점 더 늘어나고 그 중요성은 시간이 갈수록 증가하고 있다는 거지… 나는 분명히 음향감독으로 입사했는데 어쩔 때는 음향작업은 대충하고 영상작업하고 장비 관리하 는데 골머리를 썩히는 일이 점점 더 많아지고 있다는 서글픈 현상….이 상황에서 우리는 질문을 던질 수 밖에 없다.

왜! 공연장의 다른 감독이 아닌 음향감독이 영상감독 역할도 해야하지?

다른 건 몰라도 영상도 알고 보면 빛을 다루는 일이니까 그렇다면 조명감독이 영상감독 역할을 해야 하는 게 아닐까? 그도 아니면 무대기계 감독이나 무대감독이 맡을 수도 있는데 왜!

공연장의 80%는 음향감독이 영상감독 역할까지 해야하지? 왜? 왜? 왜?

여러분들은 정답이 무엇이라 생각하는가?

1. 음향영상 렌탈팀들이 보통 같은 전기를 쓰니까.

2. 음향감독이 되려면 공부할 것이 많으므로 영상 공부도 하기 쉬울 것이라 생각해서.

3. 영상녹화시 음향소스가 필수로 들어가야 하 므로.

4. 영상녹화와 재생에 PC를 활용하는 비중이 높 아지며 디지털화되는 과정에서 무엇보다 디지털 소스를 많이 활용하는 것이 음향감독이므로.

이 중에 정답이 있을까? 여러분들은 있다고 생각하나? 나는 위의 4가지 중에서 정답은 없다고 생각한다. 진짜 정답은 아마도 이것이 아닐까.

“다른데도 그렇게 하고 지금까지 줄 곧 그렇게 해왔으니까!”

음향감독이 영상감독 역할도 맡은 데에는 정답이 없다. 그러므로 음향감독=영상감독이라고 규정할 수도 없다. 만약 음향감독이 영상감독 역할도 해야 한다고 규정되었다면 대학의 음향관련학과에서는 영상을 전공과목에 넣고 이론과 실습을 통해 영상디자인 능력도 갖추도록 해야한다. 그런데 내가 알고 있는 유명한 음향학과에서도 영상에 대한 기본적인 개념정도만 교육하고 그 이상은 하지 않는 것으로 알고 있다.

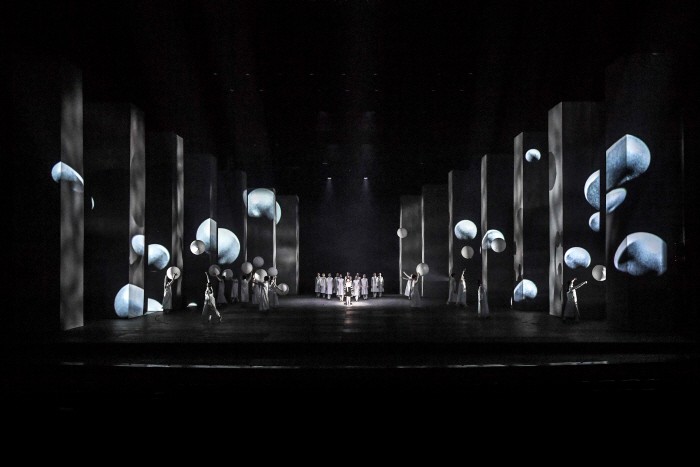

사실 공연에서 영상이 적극적으로 활용되기 시작한 것은 10년 전후였던 것 같다. 그 전에는 공연장에서 프로젝터 1대 정도 관리하는 일이므로 그 정도면 음향감독이든 조명이든 하면 되는 것이었는데 현재는 클래식공연부터 발레를 비롯한 무용공연, 뮤지컬, 연극 그리고 대중음악공연까지 프로젝터든 LED 패널이든 영상이 안들어가는 공연이 없다시피 할 정도로 영상이 많이 쓰인다. 이 정도로 사용빈도도 높고 공연의 필수적인 요소라면 영상감독이 있어야 하지 않나?

실제로 세종문화회관, 국립극장, 경기아트센터 에는 영상감독이 따로 있어 영상업무를 맡아서 하고 있지만 대부분의 지자체 산하 공연장에는 영상감독이 없다.

법에 규정된 500석 이상의 공연장에는 무대기계, 조명, 음향 자격증 소지자가 상주하여야 한다고 되어있지만 영상에 대한 항목은 없다. 뿐만 아니라 무대감독에 대한 항목도 없다. 그래서인지 전국의 수많은 공연장에서는 무대감독이 따로 없이 무대 기계감독이 무대감독을 맡아서 하는 경우가 많다.

그런것을 보면 무대기계감독도 억울한 면이 없지는 않다. 무대기계감독이 무대감독을 겸하고 있으니 음향감독이 영상을 맡는 것도 그러려니 생각하고 넘어가야 하지 않을까? 그런데 문제는 10년전상황이라면충분히그럴수있다는 건데…현재 그리고 앞으로의 공연과 공연장에서는 영상활용이지금보다훨씬많아질것이고 그러므로 외부영상 팀들과의 협의하고 싸우고 부대낄 일도 더 많아질 것이라는 것. 영상감독을 따로 채용하면 좋겠으나 그럴 가능성이 현재로는 매우 희박하므로 당분간은 음향감독이 영상감독의 역할을 맡아야 하는 것은 어느정도 감수해야 할 것이다.

나는 이 부분은 무대예술전문인협회에서 정치적으로 풀어야 한다고 본다. 변화되는 공연 환경에 현재의 시스템은 너무 올드하다. 회장님들 힘 좀 써주시길 바랍니다! 그런데 어쩌겠나 목구멍 이 포도청이고 최소한 영상팀 만나서 쪽팔리지는 말아야 할 것 아닌가 그래서 기본적인 영상에 대한 정보를 공유하고자 한다.

음향의 기본 개념을 간단히 설명하면 소리를 수집하여 그것을 조화롭게 가공해 크게 또는 예쁘게

내보내는 것이다. 영상 또한 그와 비슷하다. 빛을 수집하여 조화롭게 가공하여 큰 빛으로 또는 예쁜 빛으로 내보는 것이다.

음향장비에는 크게 두 종류의 장비들이 있다. 입력장비와 출력장비, 알아야 할 입력장비의 대표적인 장비는 마이크, 영어로는 Microphone. 그리고 출력장비의 대표선수는스피커이다. 그리고 입력장비와 출력장비 사이에 믹서, Mixing console이라는 조정장치가 있고 많은 음향감독들이 Mixing console을 음향의 꽃, 대표 장비라 생각한다.

음향감독으로서 능력을 발휘할 수 있고 운영능력에 따라 실력의 편차를 가릴 수 있는 무사들의 명검같은 것이 음향에서는 mixer인 것이다. 그러나 믹서의 원 의미는 입력신호를 출력신호로 보내는 중간자 역할이 믹서의 기본개념이다. 영상장비 또한 마찬가지다. 영상장비에도 입력장비와 출력장비가 있다. 그리고 그 중간의 믹서 역할을 하는 장비도 있다.

장비인가 출력 장비인가? 아니면 mixer 인가? Protools는 Mixer라는 중간 조정자의 기능과 가깝다. 그런데 Virtual synth를 Protools에 깔고 작곡작업을 하였고 그 소스를 받아 공연 중에 플레이를 한다면 입력 장비라고 할 수 있다. 마찬가지로 공연에 자주 쓰이는 미디어 파사드 형식의 맵핑과 패턴 등 컴퓨터로 제작되어 유통되는 영상물이 많으므로 컴퓨터 또한 입력 장비로 보아야 한다.

INPUT

Camera는영상장비의대표선수라할수있으 며 영상장비의 시작과 끝이라 할 만큼 중요한 장비이다. 그렇지만 음향감독들에게 특히나 친절하지 않은 장비가 바로 이 Camera이다.

컴퓨터가 입력장비라고? PPT 문서는 어디 서 작성할까? 컴퓨터, PC에서 작성한다. 그래도 입력장비라고 하기엔 좀 거시기 하지않나? 그럼 Protools가 깔린 PC는 입력장비인가 출력 장비인가? 아니면 mixer 인가? Protools는 Mixer라는 중간 조정자의 기능과 가깝다. 그런데 Virtual synth를 Protools에 깔고 작곡작업을 하였고 그 소스를 받아 공연 중에 플레이를 한다면 입력 장비라고 할 수 있다. 마찬가지로 공연에 자주 쓰이는 미디어 파사드 형식의 맵핑과 패턴 등 컴퓨터로 제작되어 유통되는 영상물이 많으므로 컴퓨터 또한 입력 장비로 보아야 한다.

OUTPUT

영어로는 Projector 이지만 우리 말로는 ‘영사기’ , 또는 ‘디지털 영사기’ 라고 말할 수도 있는 장비이며 스피커가 소리를 내보낸다면 프로젝터는 빛을 내보낸다.

공연에서도사용되지만LED패널이가장많이 쓰이는곳은옥외광고이다.LED특유의강한빛 과 방우기능으로 옥외용으로 생산되었고 초기 에는기술적한계로화소,즉픽셀이굵어해상 도가 그리 좋지 못해 Text 정도만 내보낼 수 있었으나기술이발달하여1mmPitch까지개발 되면서 HDTV만큼의 섬세한 화면을 내보낼 수 있게 되어 그 활용도는 점점 더 넓어지고 있어 뮤지컬, 콘서트 등의 공연과 방송 음악 프로 에서빠지지않은방송장비로쓰이고있다.

공연장에서 자막 모니터로 많이 사용되던 대형 TV 모니터도 있다. 이 디스플레이 모니터는우리가보는TV와같기에HD급은 물론 8K까지의 고화질의 영상을 제공한다. 그런데 500명 이상의 관객들이 이 모니터 를 보기에는 크기가 크지 않았다. 불과 2~3 년 전만해도… 그러나 현재는 100인치 이상의 대형 TV 모니터가 출시되고 있어 자막모니터로 사용할 수 있게 되었다.

3. 입력장비와 출력장비를 이어주는 장비 Mixer? No! Switcher, 스위쳐

공연에는 여러 개 악기에서 나오는 소리를 질서 있게 정돈하여 조화롭게 들려주는 것이 매우 중요 하다. 음향기기가 없던 시절 오케스트라 지휘자는 지휘를 통해 오케스트라의 소리를 정돈하는 역할을 했거나 악사들이 서로의 호흡을 맞추며 악기의 볼륨을 조절하며 연주하였지만 음향 기술이 발전하면서 여러 개의 소리들을 잘 정돈해주는 장비가 개발되었으니 그것이 Mixer, 좀 더 뽀대 나게 표현하자면 Mixing Console 이다. 이장비가개발되면서수십대의악기들이 중구난방으로 각각이 마음껏 질러대도 믹싱작업을 통해 소리를 열맞추고 줄세워 정돈할 수 있게 되었다.

그런데 영상에서는 두 개의 각기 다른 영상을 믹스해서 내보낸다면? 이도 저도 아닌 뒤죽박죽 사고화면이 될 뿐이다. 그렇기 때문에 영상은 Mix라는 개념 보다는 Select라는 개념이 더 중요시된다. 여러대의 카메라에서 수집된 각각의 화각을 담은 카메라 들의 영상소스를 모아 어떤 카메라의 영상을 내볼지 select 해주어 그 화면만 출력장치로 내보내는 장비가 바로 스위쳐 (switcher)라는 장비이다.

축구중계를 볼 때 Full shot의 큰 화면으로 경기 전반적인 영상을 보다가 결정적인 순간 확대하여 보고싶은 시청자의 요구에 맞게 선수 개인의 영상을 더 가깝게 담은 화면을 내보내도록 선택하여 적절하게 화면을 바꾸어주는 역할이 스위쳐의 역할이다. 스위쳐는 입력장치인 카메라 와 출력장치인 프로젝터의 중간에 위치하며 음향으로 본다면 Mixer의 역할을 수행하는 장비이다. 이러한 영상의 입출력 장비들에 대해 좀 더 자세히 알아보자

Camera

1) Camera에 대한 잡스런 상식

영화를 예전에는 무엇이라 불렸는지 아시나? ‘활동사진’ 영화라는 단어가 만들어지기까지 동영상은 활동사진이라 불렀다. 그럼 영화를 영어로 무엇이라 할까? 영화를 뜻하는 영어 단어는 여러 가지가 있다. ‘Movie’, ‘Cinema’, ‘Film’ 등등. movie는 말 그대로 활동사진의 영어적 표현이고 Cinema는 영화를 볼 수 있는 공간, 영화관을 뜻하는 말이다. 그리고 Film 은 현재 영화를 뜻하는 영어 단어로 쓰이지만 Film의 본 의미는 영화와 사진을 기록하는 매체인 플라스틱 막을 의미하는 것이었다.

좌측 이미지는 kodak 35mm 36방 필름이다. 20세기 말 디카 라고 불리는 디지털 카메라가 보급되기 전에는 위와 같은 film 을 사용하는 필름 카메라가 대세 였다.

그럼 여기서 잠깐! Film에 대한 썰을 좀 풀어볼까?

필름은 1889년 미국의 조지 이스트만이 셀롤 로이드 판에 감광물질을 입힌 재질로 필름이란 것을 개발하였고 1899년 이스트만 코닥사 필름을 시판하면서 보급되기 시작하였다. 초창기 필름은 흑백필름이었고 그래서 본격적인 칼라영화 ‘오즈 의 마법사’가 1936년 상영되기까지의 영화는 모두흑백영화였다.

그리고 1927년 재즈싱어가 상영 되기 전까지의 영화는 죄다 무성영화였다. 지금은 카메라에 오디오가 녹음되는 것이 당연한 것이 었지만 현재까지도 필름카메라는 오디오를 녹음할 수 있는 구조가 아니다. 필름 자체가 빛에 반응하는 매체이지 소리에 반응하는 매체는 아니기 때문 이다. 그럼 필름은 어떤 원리로 화면을 저장할 수 있었을까?

필름의 감광물질의 주성분은 Silver, 은이다. 은은 빛에 노출되면 산화되는 현상이 있는데 이 현상을 이용하여 은을 화학약품에 녹여 매우얇게 셀롤로이드 판에 입힌 상태에서 빛에노출되면노출된부분은 새까많게 타버린다. 그러나 빛의 노출시간을 매우 짧게 순간적, 0.1초 미만으로 노출시키면 빛의 양도 그만큼 작아 지며 빛이 센 부분만 타게 된다. 이 상태로 현상한 것을 네가티브(negative) 필름이라 한다.

이 필름 위에 다시 빛을 주어 노출시켜 그것을 다른 필름에 투사하면 그 상태가 포지 티브(positive) 필름이 되고 그 포지티브 필름에 다시 빛을 주어 감광지에 인화하면 우리가 아는 사진이 된다.

여기서 삼천포로 한 번만 더 빠져 볼까나? 90년대 대구에서 조폭들이 영화사를 차리고 영화를 찍은 적이 있었다. 처음에는 영화를 찍는다고 좋아들 했지만 영화촬영하면서 도통 촬영된 영상을 보여주지 않아 영화촬영을 하고 있는 것인지 도통 믿을 수가 없었다. 이에 화가 난 조폭들은 촬영을 마치고 돌아온 영화팀의 카메라를 빼앗아 다짜 고짜 카메라 뚜껑을 열어 버렸다.

“뭐여? 촬영을 하긴 한겨? 죄다 시커멓고 아무 것도 없잖여 ”

필름 카메라를 조금이라도 경험해 본 분이라면 이것이 얼마나 무모한 짓이었는지 이해할 것이다. 그날 촬영팀은 그렇게 촬영을 망쳐 재촬영을 했다는 얘기는 듣지 못했고 그 영화가 상영되었 다는 소문도 듣지 못했다. 카메라는 빛에 매우 민감한 필름을 블랙박스라는 통에 넣어 빛을 저장해 두는 장비다. 이것이 우리가 아는 필름 카메라이고 영화 촬영을 위한 영화용 카메라는 그 필름 카메라에 모터를 달아 35mm 필름이 1초에 24방을 찍을 수 있도록 빠르게 돌리고 두꺼운 롤에 감긴 필름을 보관할 수 있게 카메라 위에 매거진이란 통을 달아서 촬영한다. 그 규격이 35mm 24 프레임으로 디지털 상영이 보편화 되기 전까지 영화촬영과 상영의 표준이 되었다.

다시 필름 이야기로 돌아가자면 필름은 이처럼 빛에 반응하는 물질로만 되어있어 소리의 진동을 담아낼 수는 없었다. 1927년 재즈싱어라는 영화가 유성영화로 처음 등장했다고 하지만 1970년대 까지도 영화는 영화촬영 후 더빙을 입히는 후시 녹음방식이었다. 1980년대 들어가서야 비로소 동시녹음을 활용하여 현장의 사운드를 영화에 입히는 기술이 보급되었다. 영화 현장에서 동시 녹음팀이 등장하게 된 것도 이 무렵이었다.

동시녹음은 촬영과는 별도로 진행되는 별도의 작업이다. 그렇다면 Sync, 즉 필름과 소리는 어떻게 맞출수 있을까? 그래서 영화촬영에서 매우 중요한 장비가 등장한다. 바로 이것.

슬래이트 (Sleight)

영화촬영현장을 보면 촬영에 앞서 스태프가 배우 앞에서 씬넘버와 테이크를 말하고 슬래이트라 불리는 판의 막대를 치는 장면을 자주본다. 이 중에서 가장 중요한 행위가 바로 판을 치는 행위다. 현재와 같은 기술이 발전하기 전 방송과 영화촬영 현장에서는 이렇게 판을 치는 소리를 기준으로 영상과 사운드의 싱크를 맞췄다. 그러나 카메라가 발전하면서 카메라에 사운드 녹음기능이 추가 되면서 슬래이트를 치는 행위는 사라졌을까? No! 여전히 영화촬영현장에서 영상녹화와 사운드가 따로 진행이 되고 방송에서는 카메라의 사운드인풋에 바로 현장마이크를 연결하여 영상과 사운드 를 동시에 받지만 슬래이트는 여전히 치며 슬래이트가 없을 시에는 박수라도 친다.

방송 에서도 테이크와 촬영에 대한 정보가 필요하고 OK와 NG 테이크를 빠르게 선별해야하기 때문 이다.

그럼 공연실황 녹음 등 공연환경에서는 어떻게 대처해야할까?

공연실황시 외부 촬영팀이 들어오면 오디오소스 1ch을 요구할 때가 많다. 이 경우는 카메라에 사운드 소스를 그대로 받기 위함이다. 카메라에 마이크가 장착되어 있지만 무대와 거리가 있기에 명료한 소스를 얻기는 힘들뿐더러 클래식 공연시 프로시니엄 아치 바로 밑에 내려와 있는 서스 마이크의 음질을 따라가기는 힘들기 때문이다.

그런데 왜 모노로 소스를 받을까? 2개의 스테 레오 인폿 중에 1개는 외부 인풋, 나머지 1개는 자체 마이크 인풋을 통해 현장의 자연스런 엠비 언스를 녹음하고 그리고 외부 인풋의 싱크를 맞 추기 위해서다. 여기서 우리가 알고 있는 음향의 물리적 특성이 나온다. 카메라 내장 마이크와 무대의 서스마이크로 동시에 녹화를 진행할 때 무대와의 거리만큼 딜레이가 발생하며 이것을 후반 편집에서 보정해주어야 한다.

그러나 이러한 녹화방식은 매우 간단하며 소규모 녹화방식일 때 사용하는 방송이며 방송촬영 또는 퀄리티를 요구하는 클래식 공연의 경우에는 방송 에 필요한 발란스를 위해 별도의 음향팀이 투입 되어 마이크를 여러개 설치하여 멀티레코딩하고 후반 믹싱을 한 후 영상과 합해진다.

2) Camera의 기능과 종류

필름카메라, SLR(Single lenz Reflex) 카메라 Film Camera는 가장 고전적이며 대중적인 카메라이며 디지털 시대인 현재도 저장매체와 디지털적인 기능, 뷰어 환경이 추가된 것을 제외하고는 기본적인 시스템은 필름 카메라의 시스템을 그대 로 차용하고 있다. 그래서 필름 카메라의 구조를 알게 되면 카메라의 구조를 알게 된다. 그럼 필름 카메라의 구조 를 알아볼까나. 카메라는 크게 렌즈(lenz)와 보디(body)로

구분 한다. 렌즈는 우리가 일상 생활에서 자주 쓰는 안경알과 콘텍트렌즈도 렌즈이고 고배율 망원경의 렌즈도 바로 그 렌즈이다. 다만 카메라의 렌즈는 망원경보다 더 여러개의 렌즈를 통해 빛을 더 섬세하게 조절하여 공급시켜준다. DSLR의 경우, 보디에 렌즈를 선택하고 장착할 수 있도록 설계된 경우가 많다. 왜?

렌즈는 광각, 망원, 줌렌즈 등으로 나뉘는데 이것은 화각이라하여 피사체를 어느정도의 크기를 담을 지에 따라 확대하여 크게 담으려면 망원, 넓은 배경을 담으려면 광각, 망원과 평각, 광각를 필요에 따라 조정할 수 있도록 한 것을 줌 Zoom 렌즈라고 하는데 이렇게 화각을 조절할 수 있게 경통이라는 렌즈통에 여러 개의 렌즈를 넣고 각 렌즈마다의 거리를 조절하면서 화각과 포커스를 조절하게 된다.

좋은 렌즈와 그렇지 않은 렌즈의 구별은 얼마나 많은 빛을 예쁘게 잘 전달하느냐에 따라 성능이 판가름되고 그에 따라 가격이 결정된다. 보통 F2.8 등은 조리개의 개방도인데 F 값이 낮을수록 받는 빛의 양이 크다는 것을 뜻한다. 보통줌렌즈는F2.8이최대 개방도이고 단렌즈의 경우 F1.8 ~ 1.2까지 조리개 개방도를 높일수 있다. F 값이 낮으면 낮을수록 어두운 환경 에서도 양질의 촬영을 할 수 있게 해준다.

렌즈에는 아주 정밀한 광학기술이 필요하기에 이 분야 또한 독일제품이 매우 인정받고 있다. 이와 같이 렌즈를 통해 빛을 받게 되면 그 빛을 저장할 수 있는 장치가 필요하다. 그 빛을 저장하는 매체를 필름이라고 했다. 그런데 필름은 앞서설명했듯이 빛에 매우 민감하게 반응하므로 그 필름을 잘 보관하여 아주 짧은 시간 빛이 들어오는 구멍, 조리개를 개방할 수 있도록 해주어야 한다. 그래서 그 장치를 블랙박스라하여 빛이 조리개을 통해 매우 짧게 침투할 수 있는 구조로 만들었다. 그것이 현재의 카메라의 보디가 된 것이다.

그런데 사진을 촬영하기 위해서는 촬영자가 어떤 장면을 촬영할지 보아야 한다. 그래서 개발된 것이 블랙박스에 거울을 넣어 거울에 반사된 피사체를 프리즘이란 장치를 통해 다시 굴절시켜 뷰파인더 를 통해 피사체를 보는 방식이다. 이것이 SLR (Single Lenz Reflex) 방식이라고 한다. 보편화된 스틸 카메라는 이 방식을 취한다.

흔히 카메라들의 셔터소리가 나는 것은 카메라 보디 안에 내장된 거울이 접히는 소리로 셔터를 누르는 짧은 시간 조리개가 열리고 동시에 거울이 접히면서 빛을 통과시켜 필름에 있는 광각물질을 태우는 것을 일컬어 촬영이라고 한다.

이렇게 한번, 셔터를 눌러 필름 한 장을 촬영하는 것을 스틸카메라, 모터를 달아 1초에 24장의 필름을 촬영하는 것을 무비카메라 라고 했다. 쉽게 말해 필름카메라에 모터를 단 것이 영화용 카메라가 된 것이다.

디지털 카메라

필름카메라와 디지털카메라의 가장 큰 차이는 뭘까? 간단하다 디지털카메라는 필름이 필요없다 라는 것, 그래서 필름을 잘못끼워 사진을 망칠 일도 없고 순간의 실수로 카메라가 열려 그동안 찍었던 사진들을 모두 날릴 일도 없다. 무엇보다 필름을 사고 현상과 인화를 할 필요가 없어 그만큼 비용이 절감된다는 것이고 무엇보다 디지털 정보이기에 통신망을 통해 전세계 어디에나 사진을 보낼 수 있다라는 것이다.

그럼 필름카메라와 디지털 카메라는 무엇이 다를까? 디지털카메라의 구조는 기본적인 구조는 필름의 구조와 같지만 다른 것은 단 하나, 필름 대신 다른 것이 들어간다는 것. 그것은 CCD라는 것인데 사전적인 의미로는 빛을 전하로 받아들어 화소를 얻는 장치라고 한다. 성능 좋은 카메라의 스펙을 보면 3CCD라는 표시가 있는데 빛의 3원색인 빨강, 초록, 노랑 각 3가지의 색을 받아 들이는 CCD가 하나로 합쳐진 것을 3CCD라고 한다. 보통 1CCD 보다 색감이 뛰어나 고가의 카메라는 대체로 3CCD를 채용한다.

그렇게 CCD를 통해 획득된 정보는 SD카드 등 디지털 저장매체에 저장된다. 또 하나, 필름카메라에서는 찍어야 할 대상을 보기 위해 거울과 프리즘을 사용하여 뷰파인더로 볼 수 있었지만 CCD가 보급되면서 거울을 통한 광학루트는 별 의미가 없게 되었고 과감히 거울을 없앤 제품들이 등장하였는데 이것을 미러리스 카메라라고 부르게 되었다.

사실 미러리스의 기능은 캠코더라 불리는 비디오 카메라에서 먼저 상용화되었고 보급형 디지털카메라에서도 이미 채택되던 방식이었다. 그러나 보급형에서는 SLR 카메라의 고퀄리티 렌즈를 사용할 수 없었기에 SLR 방식에서 저장매체만 디지털로 바뀐 DSLR 카메라가 보급형처럼 보급되었다. 그러나 광학 기술의 발전으로 DSLR급 렌즈를 쓸 수 있는 미러리스 카메라가 개발되면서 현재는 DSLR을 몰아 내고 미러리스가 대세가 되었다.

디지털 카메라는 DSLR, 미러리스 카메라 말고 또 다른 형태로 무섭게 보급되고 있으며 전국민을 사진작가화 하는데 혁명적인 바람을 일으키고 있다. 이것은 바로 갤럭시와 아이폰으로 대표되는 스마트폰이다. 전화기에 달려있던 카메라에 불과했던 스마트폰 카메라는 스마트폰의 기능이 어느 정도 한계에 이르자 제조사들은 좀더 업그레이드 감을 느낄 수 있는 카메라 기능 향상에 올인을 했고 그 결과 DSLR이 주름잡던 디지털카메라 시장을 무섭게 잠식해 들어갔다.

현재의 스마트폰의 사진과 동영상 퀄리티는 여러분이 알고 있다시피 매우 뛰어나다 또한 스마트폰 자체에 프로세서가 장착된 미니 컴퓨터이므로 프로그램을 자유롭게 사용할 수 있어 별다른 조작없이 망원과 광각 등 화각을 손쉽게 조작할 수 있고 스마트폰에 장착된 2개 이상의 렌즈를 활용하고 프로그램으로 보정하여 양질의 사진과 동영상을 얻게 해준다. 이것은 앞으로 카메라 시장에 프로세서가 탑재되고 SLR용 렌즈를 사용하여 보다 작고 가볍고 손쉽게 조작할 수 있는 카메라가 출시될 수 있다는 것을 의미하기도 한다. 물론 가격도 그만큼 착해질 것이다.

2. Computer와 프로그래밍 영상

아날로그에서 디지털로 넘어가는데 가장 큰 공로자는 바로 이 Computer이다. 현재 Com- puter는 음향기기 전반에 관여하고 있다. 음향에서 쓰는 디지털 믹싱콘솔도 일종의 CPU와 RAM을 탑재한 덩치가 큰 컴퓨터, PC인 것이다. 컴퓨터의 장점은 프로그램을 마음대로 사용할 수 있다는 것, 그래서 빈티지 아웃보드를 프로그래밍한 플러그- 인 들은 매우 싼 가격에 비슷한 효과를 얻을 수 있게 되었다. 믹싱콘솔 뿐만 아니라 러버브, 스피커 콘트롤러 등 디지털장비들의 대부분은 일종의 컴퓨터로 보면 된다. 음향에서도 이렇게 컴퓨터를 많이 사용하는데음향보다 훨씬 데이터 양이 큰 영상에서도 당연히 컴퓨터가 대세가 되었다.

음향에서는 믹싱콘솔에 컴퓨터를 삽입시켰다면 영상에서는 컴퓨터 안에 영상시스템을 가져오는 경우가 많은데 그 대표적인 예가 미디어 파사드 (Media facade)라 불리며 미술의 한 장르가 된 경우다.

미디어 파사드는 건물의 외벽 등을 캔버스라고 여기고 프로젝터나 LED 조명등을 활용하여 붓 처럼 그림을 그려넣는 예술행위이다. 이것이 발전하여 공연예술에 도입되면서 프로젝터를 활용한 디자인, 또는 LED 전광판을 활용하며 화려한 무대미술을 구현하고 있다.

미디어 파사드를 구현하기 위해서는 영상에 대한 디자인이 필수적으로 들어가야 한다. 디자인에 앞서 영상을 투사할 범위를 정하여 분활시키는 테크닉을 맵핑이라고 하고 디자인과 맵핑등을 위해서는 다양한 소프트웨어들이 필요하다. 영상 디자인 용 프로그램으로 VDMAX, 맵핑 용으로 Madmapper 등이 대표적인 프로그램이 있으며 공연 영상 디자인으로는 Resolum arena 라는 프로그램이 많이 사용되고 있다.

영상 디자인 과정은 사진이나 동영상에서 소스를 추출하거나 영상디자인용 소스로 판매되는 영상 들을 구입하여 프로그램을 통해 원하는데로 가공 하는 것이다. 그 과정에서 사이즈를 조절하고 색상을 바꾸고 움직임을 주고 또는 외부자극에 반응하도록 프로그래밍을 할 수 있게 되었다. 이렇게 만들어진 디자인 영상을 프로젝터나 LED 전광판에 내보는 것이다. 음향으로 본다면 폴리 사운드를 가공하거나 서라운드 사운드를 구현 하거나 SF 영화의 효과음등, 프로그램을 통하여 가공하는 사운드 디자인 과정과 비슷하지만 사운드 보다 빛에 의해 창조할 수 있는 영역이 보다 넓고 다양해 영상디자이너는 공연에 있어 음향 조명 스태프와 동등한 위치에 올라서 있다.

이러한 영상을 프로그래밍하고 디자인하는 작업은 전적으로 디자인 소프트웨어 깔린 PC, 컴퓨터에 의해 이루어진다. 또한 CPU 이외에 GPU라 하여 용량이 방대하고 그래픽정보만 프로세싱하는 하드웨어가 보급되면서 더더욱 발전하고 있다.

이번에는 여기까지…후속편이 더 이어질지는 모르겠지만 일단 이번 호에는 여기까지만 쓰겠다. ![]()

오명록

수원문화재단 수원SK 아트리움 음향감독

-(사)무대음향협회경인지부기술위원 -마리오음악공작소운영자

![협력사 탐방 #1 [(주)사운드 솔루션]](https://www.stagesoundkorea.com/wp-content/uploads/2025/04/SSM-14-스페셜리포트-사운드솔루션-1-300x200.jpeg)

![공연장 리모델링 사례 [서초문화예술회관]](https://www.stagesoundkorea.com/wp-content/uploads/2025/04/SSM-14-스페셜리포트-서초문예-1-300x200.jpg)