개요

Introduction

실내 건축음향(Room Acoustics)이란, 닫힌 공간, 또는 반정도 닫힌 공간에서 소리가 어떻게 전달되는지를 다루는 음향학의 한 분야이다. 각각의 공간은 고유의 음향적 ‘지문(fingerprint)’을 가지고 있으며, 이는 스피치, 음악, 기타 모든 형태의 소리에 영향을 미쳐 그 품질을 결정짓는다. 실내 건축음향 엔지니어는 공간 내에서 소리가 어떻게 작동하는지를 이해하고, 공간의 용도에 적합하도록 음향을 조정하는 일을 한다. 예를 들어, 강의실은 강사의 음성이 학생들에게 명확하게 전달될 수 있도록 설계되어야 하고, 콘서트홀은 오케스트라의 소리를 풍부하고 인상 깊게 울리도록 해야 한다.

실내 건축음향의 핵심 요소는 소리의 음원(source)과 수신체(receiver), 공간의 형상(geometry), 그리고 벽의 재료(음향 특성)이다.

1. 소리의 음원 Source

소리는 음원에서 생성되어 공간을 통해 전파되며, 최종적으로 수신체에 도달한다.

1-1. 점 음원 (Point Sources)

가장 단순한 형태의 음원은 점 음원이다. 점 음원은 소리가 공간상의 한 지점에서 발생한다고 가정하며, 모든 방향으로 동일하게 소리를 방사하는 경우 이를 무지향성(Omni-directional)이라 부른다. 특정 방향으로 더 강하게 소리를 방사하는 경우(예: 앞쪽이 더 강한 경우), 이를 설명하기 위해 지향성 패턴(Directivity Pattern)이 필요하다.

점 음원과 그 지향성은 실제 상황 대부분의 음원을 나타내는 데 사용될 수 있지만, 이는 수신체가 음원으로부터 일정 거리(음원의 크기와 비교 가능한 거리) 이상 떨어져 있을 때에만 적절하다.

예시:

•말하는 사람의 경우, 소리가 주로 입에서 나오므로 몇 센티미터 정도 떨어지면 점 음원으로 간주할 수 있다.

•스피커는 청취자가 최소 1미터 이상 떨어져 있을 경우, 점 음원으로 취급할 수 있다.

•악기는 구멍, 몸체, 현 등 다양한 부위에서 소리를 방사하므로 더 복잡하지만, 대부분의 실내 음향 응용에서는 역시 점 음원으로 간주된다.

•PA 라인어레이는 크기가 크고 청중과 가까이 위치하므로, 충분히 멀지 않으면 점 음원으로 보기 어렵다.

1-2. 선 음원 (Line Sources)

점 음원을 1차원으로 확장하면 선 음원이 된다. 이는 공간상의 선을 따라 일정하게 소리를 방사하는 형태로, 다음과 같은 소리를 설명할 수 있다.

예시:

•고속도로에서 차량 통행에 따라 평균적으로 발생하는 교통 소음

•소음이 나는 유체가 흐르는 파이프

•PA 라인어레이

1-3. 면 음원 (Surface Sources)

선 음원을 2차원으로 확장하면 면 음원이 된다. 면 음원은 전체 표면에서 소리를 방사하며 다음과 같은 예를 설명하는 데 사용된다.

예시:

•진동하는 면을 가진 기계 (너무 크기 때문에 점 음원으로 단순화할 수 없음)

•식당이나 파티장에서의 군중 소음

1-4. 어레이 음원 (Array Sources)

마지막으로, 실내 건축음향에서 사용하는 또 다른 음원 유형은 어레이 음원이다. 이는 서로 가까이 있는 둘 이상의 점 음원이 조합되어 구성된 형태로, 하나의 멀티폴(multipole)1)을 형성한다. 이 경우, 어레이 전체의 지향성 패턴은 각 점 음원의 지향성과 다르며, 이는 서로 간의 위상 간섭(phase interference)으로 인해 발생한다.

1) 멀티폴(multipole): 여러 개의 점 음원이 서로 다른 위치에 배열되어 있을 때, 그 복합적인 음원 특성을 나타내기 위해 사용하는 개념.

2. 수신체 Receivers

모든 인간, 동물, 청각 시스템을 가진 생명체는 수신체로 간주된다. 이외에도, 마이크와 같은 전자음향 장비 역시 수신체로 간주되며, 이들은 인간이 들을 수 없는 매우 작은 소리까지 감지해 전기 신호나 디지털 데이터로 변환할 수 있게 도와준다.

음원과 마찬가지로, 가장 단순한 형태의 수신체는 무지향성 점 수신체이다. 이는 모든 방향에서 동일하게 소리를 수신하며, 실내 건축음향 파라미터는 보통 이와 같은 무지향성 마이크로폰으로 측정한다. 이 경우에 오디오 정보는 1 채널로 저장된다.

하지만 인간의 청취 특성을 시뮬레이션하려면, 수신체는 양이(binaural) 형태로 구성되어야 한다. 이는 양쪽 귀와 머리의 형태까지 고려해야 한다. 양이 청취는 모든 방향에서 동일하게 소리를 받는 것이 아니며, 이 경우에 오디오 정보는 2 채널로 저장된다.

3. 공간 형상 Geometry

실제 공간에서 가장 기본적인 공간 형태는 최소 6개의 면(천장, 바닥, 네 개의 벽)을 갖고 있다. 이 모든 면은 소리를 반사하며, 음원에서 수신체까지 전달되는 전체 소리에 영향을 미친다. 이 반사로 인해 공간마다 매우 다른 복합적인 음향 특성이 형성된다.

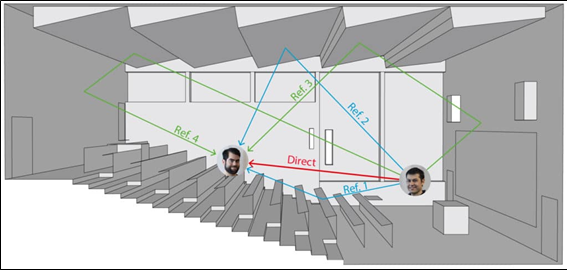

어떠한 음원에서 발생된 소리 중 일부는 수신체까지 직접(direct) 도달한다 <그림 1>의 빨간 선을 참조하자. 직접음은 음원과 수신체를 바로 연결하는 하나의 경로만 존재하므로, 오직 하나뿐이다. 무지향성 음원의 경우, 소리는 모든 방향으로 동일하게 방사되고, 결국 벽에 부딪혀 반사된다. 이러한 반사음 중 다수가 시간차를 두고 수신체에 도달하며, 이를 합쳐 리플렉토그램(reflectogram)2)이 형성된다..

2) 리플렉토그램(reflectogram): 소리의 직접음 이후, 수신체에 도달하는 반사음들의 도달 시간과 경로(반사 순서)를 시각적으로 표현한 도식. 일반적으로 1차, 2차, 3차 반사음 등을 선의 색이나 궤적으로 구분하여, 반사음의 도달 시점과 반사 경로를 한눈에 보여준다.

* <그림 1>의 파란 선은 1차 반사음(한 번 반사된 소리)을 나타낸다.

* <그림 1>의 녹색 선은 2차 반사음(두 번 반사된 소리)을 나타낸다.

3-1. 초기 반사음, 후기 반사음 (Early and Late Reflections)

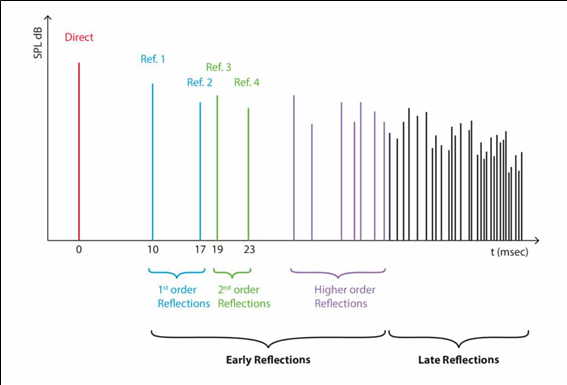

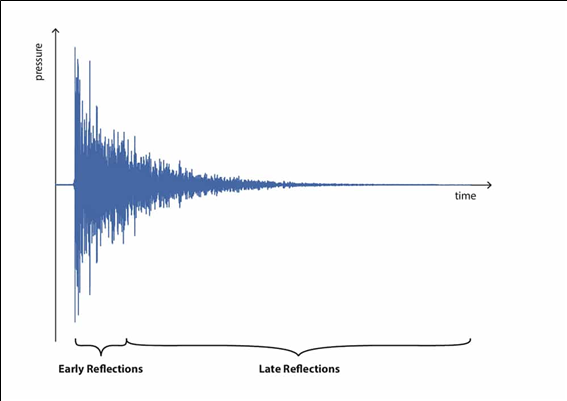

직접음 이후 수신체에 도달하는 최초의 반사음들은 가장 중요한데, 이는 수신체 주변 벽의 실제 위치에 대한 정보를 전달하기 때문이다. 그보다 훨씬 나중에 도달하는 반사음은 여러 벽에 수차례 반사된 후 도달하기 때문에, 실제 위치에 대한 정보를 제공하지 못하며, 주로 공간의 부피에 대한 인상만을 전달한다. 이러한 이유로, 리플렉토그램은 일반적으로 초기 반사음(Early reflections)과 후기 반사음(Late reflections)으로 구분된다. <그림 2>에 그 예가 나와 있다. 보통 1차 및 2차 반사음은 초기 반사로 간주하고, 그 이후 반사음은 후기 반사로 간주하지만, 이 구분점은 실제로 임의적이다.

각 반사마다, 일부 소리는 벽에 흡수되어 에너지를 잃는다. 이러한 에너지 손실이 반복되면서 반사음은 시간이 지남에 따라 점점 약해지며, 결국 음원에서 발생한 초기 소리는 벽에 완전히 흡수된다. 이상적으로 어떠한 에너지도 흡수하지 않는 벽은 완전 반사벽(rigid wall)이라 부르고, 모든 에너지를 흡수하는 벽은 완전 흡음벽(soft wall)이라 부른다. 현실에서는 이러한 극단적인 벽은 존재하지 않기 때문에, 반사음이 영원히 유지될 수 없으며, 또한 단 한 번의 반사로 완전히 흡수되는 경우도 존재하지 않는다.

3-2. 재료 (Materials)

앞서 언급했듯이, 벽은 그 표면에 닿는 소리 에너지의 일부를 흡수하는 성질을 가지고 있다. 이러한 성질은 벽을 구성하는 실제 재료에서 비롯되며, 흡음 계수(absorption coefficient)라는 실수(real number)로 정량화된다. 흡음 계수는 0에서 1 사이의 값을 가지며, 반사되지 않은 소리 에너지(흡수되었거나 투과된 에너지)를 벽에 닿은 전체 소리 에너지로 나눈 값이다.

이상적으로 매우 단단한 벽이라면 아무 에너지도 흡수되지 않기 때문에 흡음 계수는 0이 되고, 이상적으로 매우 부드러운 벽이라면 모든 에너지가 흡수되므로 흡음 계수는 1이 된다. 열린 창문(open window)은 흡음 계수가 1에 가까운 이상적인 완전 흡음 표면의 대표적인 예이다.

실내 건축음향에서는 각 재료가 주파수 범위에 따라 서로 다른 흡음 계수를 가진다. 일반적으로는 125Hz에서 4000Hz 범위의 주파수를 대상으로 하며, 이는 총 6개의 옥타브 밴드(octave band)로 나뉜다. 중심 주파수는 각각 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz이다. 따라서, 하나의 재료는 6개의 흡음 계수로 정의된다.

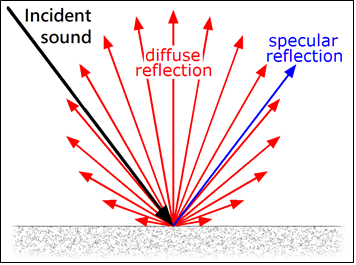

벽 내부에서 흡수되는 에너지의 양 외에도, 남은 에너지가 어떻게 공간으로 반사되는지 역시 중요한 정보이다. 만약 벽 표면이 이상적으로 매끄럽다면, 반사각은 입사각과 정확히 같게 되어, 거울에서 빛이 반사되는 것과 같은 방식으로 소리도 반사된다. 반대로 벽 표면이 이상적으로 거칠다면, 반사된 소리는 무작위 방향으로 산란(scattering)된다. <그림 3>을 참조하자. 하지만 실제로는 어떠한 벽도 이상적으로 매끄럽거나 이상적으로 거칠지 않기 때문에, 현실적인 반사 특성을 설명하기 위해서는 산란 계수(scattering coefficient)라는 추가적인 계수가 필요하다.

흡음 계수와 마찬가지로, 산란 계수(scattering coefficient) 또한 0에서 1 사이의 값을 가지는 수치이며, 이는 반사된 소리 에너지 중에서 거울 반사(specular reflection) 각도와는 다른 무작위 방향으로 산란되는 에너지의 비율로 정의된다. 간단히 말해, 매끄러운 벽에서 반사된 모든 소리가 입사각과 같은 반사각을 가질 경우, 산란 계수는 0이 된다. 반대로, 반사 에너지 전체가 무작위 방향으로 흩어질 경우, 산란 계수는 1이 된다.

4. 임펄스 응답 The Impulse Response

지금까지는 수신체에 도달하는 반사음을 나타내는 방식으로 리플렉토그램을 살펴보았다. 그러나 이는 실제 상황을 단순화한 표현일 뿐이다. 리플렉토그램은 거울 반사(specular reflection)만을 표시하며, 반사음들 사이의 위상 차이(phase difference)는 없다고 가정한다. 실제로는 초기 반사음과 후기 반사음이 벽면 등 모든 표면에서 점진적으로 흡수되고 산란되면서 결합되어, 훨씬 더 복잡한 형태의 그래프가 형성된다. 이 그래프는 위상 정보를 포함하고 있으며, 임펄스 응답(impulse response)이라고 불린다.

임펄스 응답(impulse response)은 측정 당시 특정한 음원과 수신체 위치에 고유한 것이지만, 실제 음압 레벨에는 영향을 받지 않는다. 지금까지 언급한 모든 실내 건축음향 특성에 대한 가장 중요한 정보의 원천이 바로 이 임펄스 응답이다.

임펄스 응답은 다양한 진동 시스템에서 공통적으로 사용되는 개념이다. 예를 들어, 전기 시스템, 기계 시스템 등에서 입력과 무관하게 시스템의 고유한 특성을 설명할 수 있는 방식이다. 따라서 고정된 형상과 재료를 가진 교실에서는, 교사가 누구든 상관없이, 동일한 위치에 서 있는 다른 학생들이 들을 때 벽에서의 반사는 항상 같은 방식으로 이루어진다. 특정 공간의 대표적인 음향 특성을 얻기 위해서는 가능한 많은 음원 – 수신체 조합에 대해 임펄스 응답을 측정해야 한다.

임펄스 응답은 리플렉토그램과 유사하게 초기 반사와 후기 반사로 나눌 수 있다는 점에서 공통점이 있다. 그러나 임펄스 응답은 마이크로폰을 이용해 소리 압력의 변화를 측정함으로써 도출되며, 시간에 따라 지수 감쇠(exponential decay)하는 특성을 가지며, 위상 정보를 포함하기 때문에 수직축의 양극과 음극 양쪽에 걸쳐 분포한다.

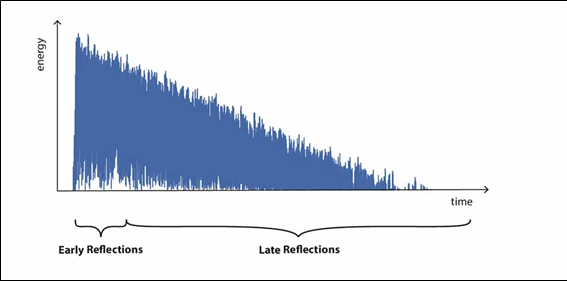

이 그래프를 제곱한 후, 10을 밑으로 하는 로그를 취하면 에너지 임펄스 응답(energy impulse response)이 도출되며, 단위는 dB로 표현된다. 이때 지수 감쇠 곡선은 거의 직선 형태로 나타나며, 그래프는 리플렉토그램과 유사한 형태를 띠게 된다. 그 이유는 리플렉토그램이 이미 위상 정보를 생략하고 에너지 영역에서 계산되기 때문이다.

5. 실내 건축음향 파라미터 Room Acoustic Parameters

실내 건축음향 파라미터(Room Acoustic Parameters)는 앞서 살펴본 에너지 임펄스 응답(energy impulse response)으로부터 계산되며, 공간 내의 다양한 소리 특성을 수치화하는 역할을 한다. 누군가가 “이 방은 어떤 소리가 나나요?”라고 물었을 때, “건조하다”, “죽어 있는 소리 같다”, “풍부하다”, “크다”, “잔향이 길다”, “다른 사람 말이 잘 안 들린다”, “소리가 뭉개진다” 등과 같은 주관적인 표현으로 답할 수 있다. 이와 같은 주관적 판단들은 객관적인 수치, 즉 실내 건축음향 파라미터로 전환될 수 있다. 전체 파라미터 목록 중 가장 중요한 항목 몇 가지를 소개한다.

5-1. 잔향 시간 (Reverberation Time)

잔향 시간(Reverberation Time)은 실내 건축음향에서 가장 널리 사용되는 파라미터이다. 이는 소리가 발생한 뒤 꺼졌을 때, 소리가 들리지 않을 정도로 사라질 때까지 걸리는 시간을 의미한다.

실생활에서 잔향 시간을 가장 쉽게 경험하는 방법은 손뼉을 한 번 치는 것이다. 이는 순간적으로 큰 소리가 발생하고 곧 꺼지는 것을 의미하며, 이후 공간 속에 남은 소리가 몇 초 동안 점점 작아지며 사라진다(혹은 공간에 따라 더 짧을 수도 있다). 잔향 시간은 공간의 크기와 흡음 특성에 대한 정보를 제공한다. 큰 공간이면서 반사성이 높은 표면을 가진 공간은 긴 잔향 시간을 갖고, 반대로 작고 흡음성이 높은 표면을 가진 공간은 짧은 잔향 시간을 갖는다.

잔향 시간은 일반적으로 소리 음원이 꺼진 후 소리의 세기가 60dB만큼 줄어드는 데 걸리는 시간으로 정의되며, 이를 T60이라 표기한다. 하지만 실제 측정에서는 배경 소음(주변 환경 소음, 전자 장비의 전기 노이즈 등)으로 인해 60dB의 충분한 다이내믹 레인지를 확보하기 어렵다. 따라서 실제 측정에서는 10dB, 20dB, 30dB와 같은 더 짧은 감쇠 범위를 기준으로 잔향 시간을 측정한 뒤, 그 측정값에 보정 계수를 곱해 T60을 추정한다.

현대의 측정 방식은 노이즈를 인위적으로 끊는 방식을 사용하지 않는다. 이 방식은 결과에 무작위적인 변동(통계적 편차)을 유발하기 때문이다. 대신, 임펄스 음원, 또는 사인 스윕(sine-sweep)을 이용해 임펄스 응답을 측정한 뒤, 적절한 신호 처리를 수행한다. 측정된 임펄스 응답을 제곱하면 에너지 임펄스 응답이 된다.

이 에너지 임펄스 응답을 역적분(backward integration)3)하면, 해당 공간 위치에서의 완벽한 감쇠 곡선이 도출된다. 이 곡선은 무한히 많은 수의 ‘노이즈 끊김’ 테스트 결과를 평균한 것과 동일한 결과이기 때문에, 이론적으로 가장 정확한 감쇠 곡선이라고 할 수 있다.

3) 역적분(backward integration): 시간 축에서 임펄스 응답의 에너지를 뒤에서부터 앞으로 누적하여 합산하는 과정. 이 과정을 통해 얻어진 곡선은 소리 에너지가 시간에 따라 감소하는 양상, 즉 감쇠(exponential decay) 특성을 나타내며, 이는 잔향 시간(T60)을 추정하는 데 사용됨.

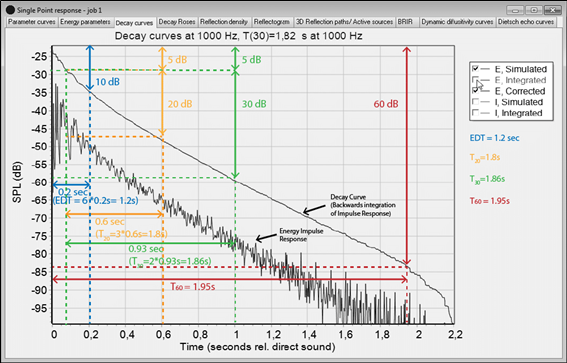

이 감쇠 곡선으로부터 잔향 시간을 계산하면, 세 가지 서로 다른 유형의 잔향 시간이 도출된다. 아래의 그래프는 그 계산 과정을 시각적으로 보여준다.

다음은 일반적으로 사용되는 세 가지 유형의 잔향 시간이다.

● 초기 감쇠 시간 (EDT, Early Decay Time)

EDT는 역적분된 감쇠 곡선의 초반 10dB 감쇠 구간(0dB ~ -10dB)에서 선형회귀직선(best-fit linear regression line)4)을 적용하여 계산한다. 감쇠가 선형이라고 가정할 경우, 10dB 구간을 60dB로 외삽(extrapolate)5)하려면 측정값에 6을 곱하면 된다. 예를 들어, 위 예시에서 10dB가 감쇠되는 데 걸리는 시간이 0.2초일 경우, EDT = 6 × 0.2 = 1.2초이다.

EDT는 소리의 초기 반사음들만을 반영하는 지표이다. 소리 음원이 연속적인 경우(예: 말소리나 음악 등), 한 소리의 잔향은 다음 소리에 의해 가려져버리는 경우가 많다. 이 경우 후기 잔향은 인지되지 않으며, 실제로 느끼는 잔향은 EDT가 T60보다 더 잘 설명할 수 있다.

초기 감쇠 구간은 직접음의 영향이 강하고 감쇠 기울기가 급격하기 때문에, EDT는 보통 다른 잔향 시간들보다 짧은 값을 갖는다.

● 잔향 시간 T20

T20은 감쇠 곡선에서 -5dB에서 -25dB 구간까지 최적선형회귀선을 적용한 뒤, 해당 시간 간격에 3을 곱해 계산한다. 위 예시에서 이 감쇠에 걸리는 시간이 0.6초일 경우, T20 = 3 × 0.6 = 1.80초이다.

● 잔향 시간 T30

T30은 T20과 유사하지만, 회귀선은 -5dB에서 -35dB 구간에서 구하며, 이때는 2를 곱해 60dB 감쇠 시간으로 외삽한다. 위 예시에서 이 구간의 시간은 0.93초이므로, T30 = 2 × 0.93 = 1.86초이다.

5-2. 명료도 (Clarity)

명료도(Clarity)는 청취자가 말소리나 음악을 얼마나 또렷하게 들을 수 있는지를 나타내는 지표이다. 후기 반사음(late reflections)은 명료도를 저하시키는 경향이 있다. 따라서 잔향 시간이 길수록 명료도는 낮아진다.

5-3. 음성전달지수 (Speech Transmission Index)

음성전달지수(STI, Speech Transmission Index)는 명료도(Clarity)와 유사하게, 공간 내에서 음성이 얼마나 명확하게 전달되고 청취자에게 인지되는지를 설명하는 데 사용된다. 음성전달지수의 계산은 명료도 계산보다 더 복잡하며, 음성의 진폭 변조(amplitude modulation)와 배경 소음(background noise)을 함께 고려한다.

이 파라미터는 0에서 1 사이의 범위를 가지며, 0은 매우 나쁨, 1은 매우 우수함을 의미한다. 단위가 없는 무차원값(unitless)이다.

이 파라미터는 IEC 60268-16 표준에 따라 계산된다. ![]()

* 본 기사는 인터넷에 공개되어 있는 음향 관련 white paper를 번역한 기사입니다.

내용 전달을 위해 임의로 번역한 부분이나 오역이 있을 수 있습니다.

번역 원문 출처 : Articles on Acoustics by ODEON What is "Room Acoustics"?