1. 들어가는 말

어릴 때 집에 있던 카세트테이프 녹음기에 마이크가 아닌 헤드폰을 꽂고 녹음을 한 적이 있다. 반대로 헤드폰 단자에 마이크를 꽂고 소리를 들으려 한 적도 있다. 물론 이내 마이크가 타버려서 부모님께 혼날 생각이 앞섰음에도 짧은 시간이었지만 마이크에서 출력되는 소리를 듣고는 마이크와 헤드폰의 원리가 같은 것이 아닐까 하는 생각을 했었다. 그런 호기심 때문에 이후에도 등짝 스매싱을 수도 없이 맞았던 경험치가 쌓여 지금 소리쟁이를 한 것이 아닐까 한다. 이번 글은 공학적인, 기술적인 내용보다는 누구나 호기심을 가졌을 만한, 조금은 가볍고 본질적인 마이크 프리앰프의 이야기를 해보려고 한다.

2. 마이크 프리앰프의 원리

마이크 프리앰프(Microphone Preamplifier)는 어떤 원리로 mV 단위의 아주 작은 마이크 출력을 깨끗하게 증폭할 수 있는 것일까?

아주 작은 시그널에 DAW(Digital Audio Workstation)의 기능인 오디오 노멀라이징(Audio Nomalizing)을 적용하면 0dBFS까지 증폭이 된다. 이것은 전체 시그널의 Peak 레벨을 기준 삼아 최댓값인 0dBFS까지 단순히 증폭해 주는 것으로 전체 시그널은 커지지만, 그만큼 노이즈도 함께 증폭되어서 음질이 나빠지는 것을 경험해 보았을 것이다. 반면에 마이크 프리앰프는 시그널을 60~80dB까지 깨끗하게 증폭할 수 있다. 이것은 연산증폭기인 OP Amp(Operational Amplifier) 때문이다.

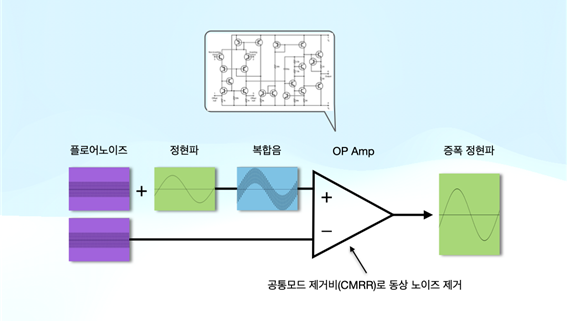

OP Amp는 <그림 1>처럼 그 자체가 마이너스(-) 입력 신호를 역상으로 반전시켜 플러스(+) 신호를 덮어버리므로 두 단자에 공통으로 흐르는 노이즈(공통 모드 노이즈)가 서로 역상이 되어 상쇄된다. 이것은 우리가 익히 알고 있는 노이즈 캔슬링(Noise Canceling)의 원리와 같다. 이것이 공통모드 제거비라는 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)의 원리이다.

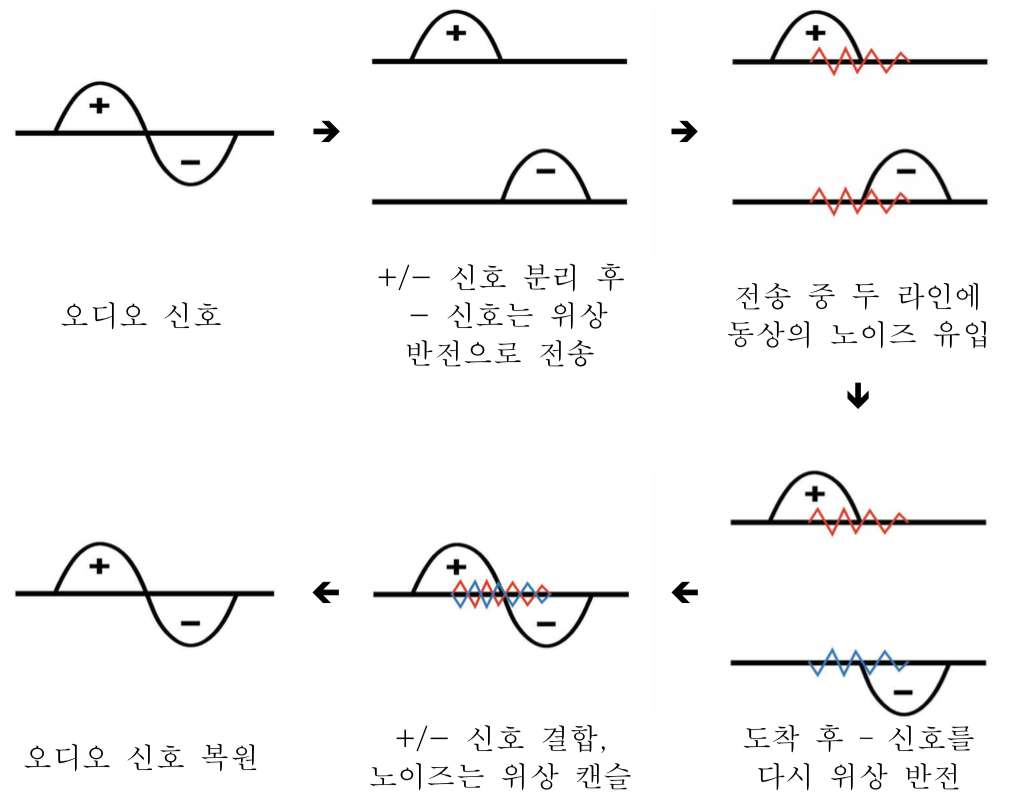

원거리 전송에 유리한 밸런스드(Balanced) 방식의 XLR 케이블에도 OP Amp가 응용된다. <그림 2>처럼 밸런스드(Balanced) 케이블의 오디오 시그널 전송 방식은 XLR 케이블의 2번 단자와 3번 단자에 플러스(+) 시그널과 마이너스(-) 시그널을 나누어 전송하며, 이때 마이너스(-) 시그널을 역상으로 반전하여 보내면 두 라인에 노이즈가 유입되더라도 같은 상이므로, 시그널이 도착했을 때 다시 마이너스(-) 시그널의 상을 뒤집어 두 시그널을 합쳐 복원하면 동상의 노이즈는 서로 역상이 되어 상쇄되고 결과적으로 깨끗한 시그널로 복원할 수 있는 원리이다. 바로 XLR 입·출력단의 OP Amp가 그 역할을 한다.

그렇다면 OP Amp는 어떤 특별한 기술이 적용된 것일까? 통상 OP Amp를 세모 형태의 기호로 단순하게 표기하지만, 사실은 많은 트랜지스터와 저항으로 복잡하게 구성된 하나의 시스템이다. 이것을 초고집적 트랜지스터로 아주 작게 만든 것이 ua741과 같은 칩셋 형태의 OP Amp이며 트랜지스터처럼 생긴 제품도 있다.

이런 OP Amp 즉, 연산증폭기는 차동 증폭기(Differential Amplifier), 전압 증폭기(Voltage Gain Stage), 레벨 쉬프터(Level Shifter), 전력 증폭기(Power Output Stage)로 구성되어 있고 그중 차동증폭기(Differential Amplifier)의 CMRR(Common Mode Rejection Ratio) 기능에 의해 노이즈가 제거되고 원하는 시그널만 깨끗하게 증폭할 수 있는 것이다. 앞서 얘기했듯이 이런 역할만 하는 것이 칩셋 같은 OP Amp이고 트랜지스터와 저항으로 직접 구성해서 프리앰프를 만들 수도 있으며, OP Amp처럼 유사한 역할을 하는 장치로 우리가 튜브(Tube)라고 부르는 진공관도 있다. 거슬러 올라가면 트랜지스터가 등장하기 전에는 많은 수의 진공관으로 이러한 연산을 했던 것이 그 유명한 애니악(ENIAC)이다.

3. 버추얼 마이크 프리앰프?

그렇다면 마이크 프리앰프는 왜 버추얼 방식의 제작이 불가능할까?

EQ, Compressor, Reverb 등 대다수의 오디오 이펙터 아웃보드는 디지털 장비나 소프트웨어 플러그인 형태의 버추얼 방식으로 제작할 수 있는데 유독 마이크 프리앰프는 아날로그 방식일 수밖에 없는 것일까? 결론은 굳이 그럴 필요가 없으며 더 많은 기술과 비용이 들기 때문이다.

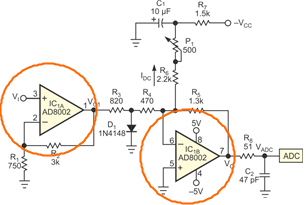

앞 장에서 다룬 것처럼 플로어 노이즈(Floor Noise)는 OP Amp 중 노이즈 캔슬링 기술과 유사한 차동증폭기의 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)로 제거된다. 그리고 시그널은 저항의 구성비로 증폭된다.1) 프리앰프의 출력 전압은 저항 Rg와 저항 Rf의 비율로 결정된다. Gain = 1+ (Rf/Rin), Rf는 출력에서 OP Amp의 단자로 돌아가는 루프 저항이며, Rin은 입력 신호가 OP AMP의 단자로 돌아가기 전 직렬 연결된 저항.

이것은 단 하나의 OP Amp로 간단하게 해결할 수 있다. CMRR(Common Mode Rejection Ratio)이 ADC(Analog to Digital Converter)로 변환된 디지털 시그널 이후의 단계에 있을 이유가 없는 것이다. 비유하자면 쌀과 모래가 섞여 있는데 밥을 짓기 전엔 분리하는 것이 무척 간단하지만, 다 된 밥에선 한 알씩 골라내야 하는 것과 같은 이치이다.

1) 프리앰프의 출력 전압은 저항 Rg와 저항 Rf의 비율로 결정된다. Gain = 1+ (Rf/Rin), Rf는 출력에서 OP Amp의 단자로 돌아가는 루프 저항이며, Rin은 입력 신호가 OP Amp의 단자로 돌아가기 전 직렬 연결된 저항.

2) 출처: Analog Devices, “AD8002 Driving a Dual A‑to‑D Converter”, AD8002 Data Sheet, Figure 10, Rev. E, 2015.

그리고 위의 <그림 4>과 같이 이미 ADC(Analog to Digital Converter)의 구성 부품엔 OP Amp가 내장되어 있다. 그것으로 한 번에 플로어 노이즈(Floor Noise)를 걸러내고 증폭할 수 있다. 즉, ADC(Analog to Digital Converter)가 자체적으로 80dB 이상의 허용 레벨 80~90%까지 증폭하고 디지털로 변환한다.

그럼에도 굳이 버추얼 방식으로 제작하려면 ADC(Analog to Digital Converter)를 두 개 써야 한다. 기본 시그널 변환용과 플로어 노이즈 변환용으로 하나씩 필요하다. 그걸 각각 받아서 후단에서 이를 제거하는 디지털 방식의 CMRR 알고리즘(Algorithm of Common Mode Rejection Ratio)이 다시 적용되어야 하는데 전용 DSP(Digital Signal Processor)를 만들지 않는다면 그만큼 시스템 리소스도 많이 소비할 것이고 연산을 위한 시간도 오래 걸려서 실시간으로 적용하기 어렵다. DAW(Digital Audio Workstation) 내에서 비슷한 방식으로 노이즈를 제거하는 WAVES의 X noise 같은 디지털 이펙터를 보면 실시간으로 사용하기 어렵다는 것을 알 것이다.

디지털 내에서 증폭하는 D.Gain이나 Trim은 마이크 프리앰프처럼 깨끗하게 시그널만 증폭하는 방식과 다르므로 버추얼 프리앰프라고 할 수 없다. 이것은 디지털 도메인 내의 시그널을 단순히 확대하는 방식으로 SD 화질의 이미지를 4K 사양의 이미지로 확대한다고 해서 해상도가 좋아지지 않는 것과 같다. 그래서 ADC(Analog to Digital Converter)를 거치기 전에 OP Amp를 통해 크고 깨끗한 음원을 확보하고 디지털로 변환해야 하는 것이며 프리앰프가 디지털 도메인 내에 존재할 수 없고 아날로그 도메인에서만 가능한 이유이다. 우리가 많이 쓰는 다이내믹 마이크 Shure의 SM58은 출력이 고작 1.85mV밖에 되지 않는다. 이것을 600배가 넘는 1.228V의 레퍼런스 레벨까지 증폭할 수 있고 헤드룸(Headroom)3) 까지도 증폭할 수 있는 것이 마법과도 같은 마이크 프리앰프의 기술이다.

3) 디지털 오디오에서 헤드룸이란 레퍼런스 레벨인 -18dBFS(EBU Digital 기준), 또는 -20dBFS(SMPTE Digital 기준)부터 0dBFS까지를 의미한다.

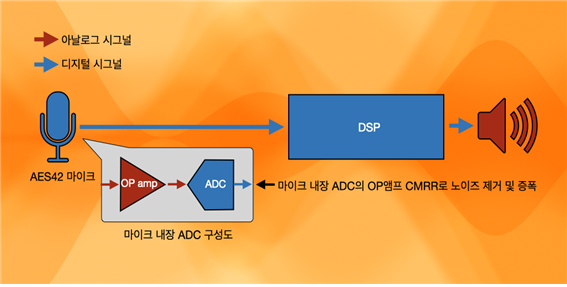

그렇다면 풀 디지털 시그널 체인 기술이라는 AES42 시스템은 마이크 출력부터 스피커 출력까지 디지털 방식인데 어떻게 증폭할 수 있는 것일까?

그것은 <그림 5>의 마이크 내장 ADC 구성도처럼 마이크 자체에 내장된 ADC(Analog to Digital Converter)의 OP Amp로 제거하고 증폭하는 것이다.

AES42가 풀 디지털 시그널 체인 기술을 표방하지만 100% 디지털은 아니다. 이 방식의 마이크로는 대표적으로 Neumann의 D01. Schoeps의 Super CMIT, Sennheizer의 MZD 8000이 있다.

4) 왼쪽 위부터 시계방향으로 Neumann D01, Schoeps의 Super CMIT, Sennheizer의 MZD 8000

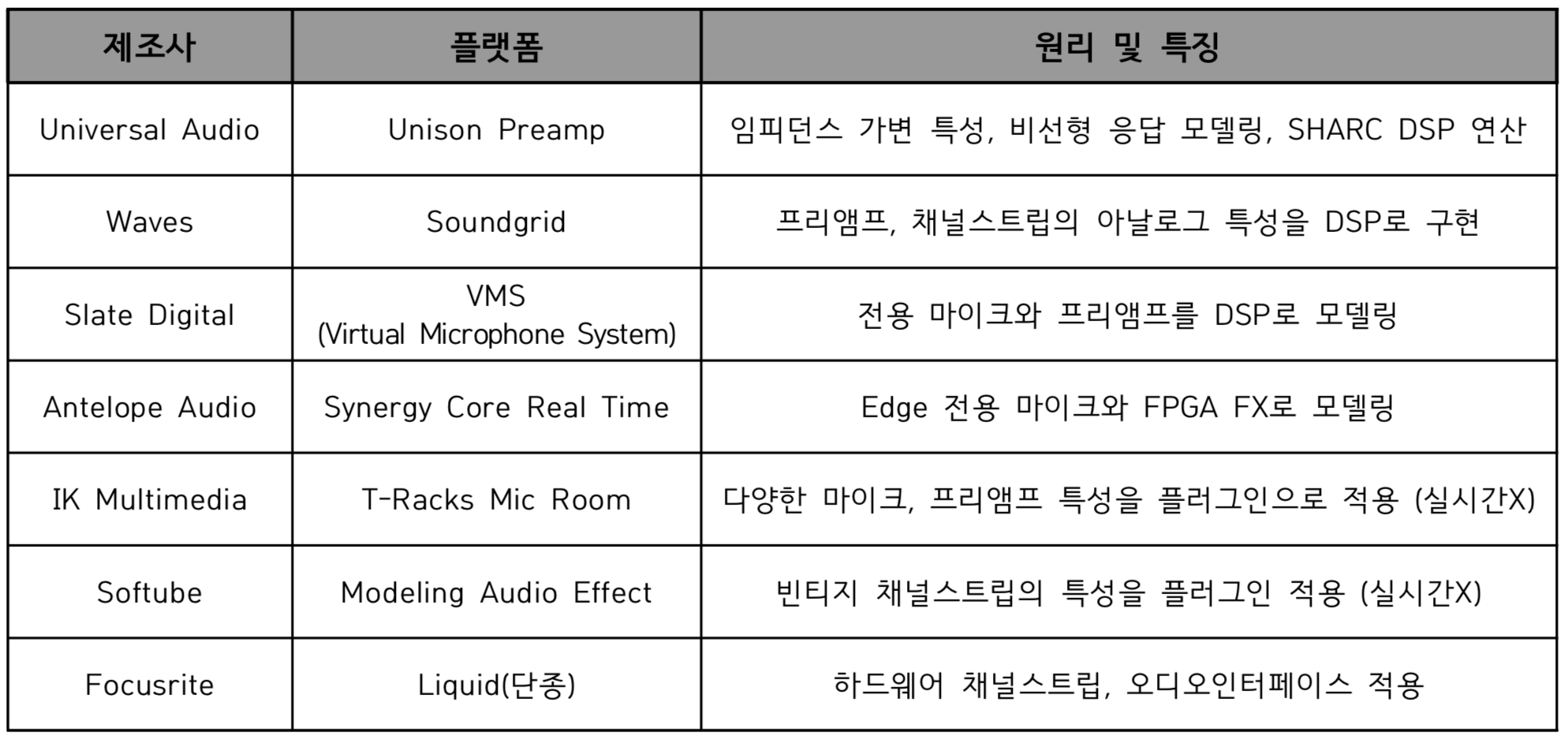

또, 제조사별로 다양한 마이크 특성과 프리앰프 특성을 적용할 수 있는 모델링 마이크 프리앰프 시스템도 있으나 이것도 입력단의 OP Amp로 시그널을 증폭하고 다음 단계의 ADC(Analog to Digital Converter)로 변환된 디지털 데이터를 모델링 이펙터의 특성에 적용하는 방식이다. 참고로 제조사별 모델링 마이크 프리앰프의 특성과 적용 방식을 비교하면 다음 <표 1>과 같다.

따라서 마이크 프리앰프는 디지털 도메인 내에서 존재할 수 없으며 아날로그 도메인에서만 적용될 수 있다.

4. 맺음말

이것으로 마이크 프리앰프의 기본적인 원리에 관해서 이야기해 보았다. 인류가 가장 멀리 쏘아 올린 보이저 1호는 47년을 날아 지구로부터 무려 249억 km나 떨어져 있다고 한다. 거리의 역 제곱 법칙에 따라 이렇게 먼 거리에서 보내오는 시그널이 얼마나 미약한지 알 것이다. 지구의 온갖 진동과 잡음 속에서도 보이저 1호의 신호를 분석할 수 있는 기술과 중력파를 검출하는 LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)의 기술도 결국은 마이크 프리앰프의 증폭 방법과 같은 원리이다.

마이크 프리앰프의 이해에서 고차원적인 수식과 복잡한 회로도를 분석하는 것도 중요하지만 전체적인 흐름 속에서 때론 본질적인 고찰과 새로운 접근을 시도해 보는 것도 응용의 폭을 넓힐 수 있지 않을까 생각해 보았다. ![]()

One thought on “마이크 프리앰프 이야기 | About Microphone Preamps”