서론

라이브 공연의 적절한 음량은 어느 정도일까? 같은 유형의 공연에도 연출자에 따라, 음향 오퍼레이터에 따라 객석에 확성하는 음량이 제각각이다. 일부 공연장에서는 SPL 미터의 값이나 콘솔에 장착된 레벨 미터의 값으로 기준을 정해 음량을 제한하기도 한다. 그러나 이러한 제한은 종종 분쟁으로 이어진다. 왜냐하면 ‘적절한’ 음량은 상황별로도 개인별로도 그 기준이 달라지는 주관적 요소이기 때문이다. 이에 본고에서는 적절한 음량에 대한 표준과 규정에 대해 알아보고, 측정 프로그램 소개와 더불어 Leq logging을 통해 음량 데이터를 분석하고 업무에 적용했던 경험을 정리하였다.

청취 습관으로 잃어버린 적절한 음량

2015년 WHO(세계보건기구)와 ITU는 공동으로 ‘안전한’ 듣기에 대한 표준[1]을 마련했다. 이는 산업 현장뿐만 아니라 일상에서도 음량 레벨 기준을 정하여 보다 안전하고 건강한 청취 환경을 마련하는 것에 그 목적이 있다. WHO는 이 표준에서 위험한 청취 환경에 대해 다음과 같이 문제 제기하고 있다.

“중산층과 고소득 국가의 12~35세의 청소년과 성인의 50%는

MP3 플레이어와 스마트폰 같은 개인 오디오 장치를 통해

안전하지 않은 수준의 사운드를 듣습니다.

또한 약 40%는 나이트클럽, 디스코텍과 바에서

청력 손상을 유발할 수 있는 사운드 레벨에

잠재적으로 노출되어 있습니다.”

입맛이 없을 때도 자극적인 음식은 목구멍으로 넘어간다. 소리도 마찬가지다. 작은 음량으로 청취하다가 음량 레벨을 조금 올리면 음질이 좋아진 것처럼 착각하게 된다. 조금 커진 음량에 익숙해지면 음량을 조금 더 올려도 문제없다. 이와 관련하여 WHO는 전세계 10억 명 이상의 사람이 보다 큰 자극을 따라가는 잘못된 청취 습관으로 청력 상실의 위험에 처해있다는 추정을 바탕으로 ITU와 협업하여 ‘안전한 듣기를 위한 국제 표준(Standard for Safe Listening device and systems)[1]’을 제정하였다.

청력 손상을 막기 위해 WHO가 국제 표준으로 정한 음량 레벨별 최대 노출 시간은 다음 표와 같다.

| ■ WHO 표준청취레벨: Mode 1 (일반성인) | |

| dB(A) SPL | 주(7일)간노출시간 |

| 107 | 4분 30초 |

| 104 | 9분 30초 |

| 101 | 18분 45초 |

| 98 | 37분 30초 |

| 95 | 75분 |

| 92 | 2시간 30분 |

| 89 | 5시간 |

| 86 | 10시간 |

| 83 | 20시간 |

| 80 | 40시간 |

| ■WHO 표준청취레벨: Mode 2 (어린이) | |

| dB(A) SPL | 주(7일)간노출시간 |

| 107 | 1분 30초 |

| 104 | 3분 |

| 101 | 6분 |

| 98 | 12분 |

| 95 | 24분 |

| 92 | 48분 |

| 89 | 1시간 36분 |

| 86 | 3시간 15분 |

| 83 | 6시간 24분 |

| 80 | 12시간 30분 |

| 77 | 25시간 |

| 75 | 40시간 |

| ■국내법령에따른 1일간소음노출기준 | |

| 소음강도 dB(A) | 1일노출시간 |

| 115 | 15분 |

| 110 | 30분 |

| 105 | 1시간 |

| 100 | 2시간 |

| 95 | 3시간 |

| 90 | 8시간 |

WHO의 국제 표준[1]은 회원국이 규정이나 입법으로 채택하기 위함을 목적으로 명시하고 있으며, 제조업체가 자발적으로 시행할 것을 권고하고 있다. 자발적 시행의 긍정적인 예로서, 스마트폰의 음량을 너무 크게 올리면 볼륨 바의 색상이 주황색으로 변하거나 경고음이 들리는 기능을 여러 제조사에서 자발적으로 채택하고 있음을 직접 경험할 수 있다. 우리나라는 산업안전보건법 하위 법령인 ‘안전보건규칙’ 제512조에서 제521조까지, 그리고 고용노동부 고시 제2020-48호 ‘화학 물질 및 물리적 인자의 노출 기준’ 제9조에 표3과 같이 규제하고 있다. 아쉬운 점은 해당 법령을 읽어보면 알 수 있듯이 WHO의 국제 표준보다 큰 소음에 관대할 뿐만 아니라 기술적, 경제적으로 곤란한 경우 강제 사항이 아니라는 것이다.

공연장에서도 음량에 대한 견해차가 쟁점이 된다. 객석에 확성되는 음량에 대한 특별한 기준이나 규제 장치가 없으며, 공연장 음향감독과 공연팀 각자가 적절한 음량에 대한 경험과 기준이 다르기 때문이다. 어떤 공연팀은 리허설 동안 계속하여 음량 증가를 요청하기도 하는데 적절한 판단 없이 적극 수용하며 음량을 증가시키다 보면 100dB SPL을 상회하는 음량 레벨로 1시간 이상 공연을 지속하는 경우도 있다. 좋은 공연을 하고 싶은 공연팀의 입장도 중요하지만, 좋은 공연을 관람하기 위해 매번 공연장을 찾아주는 관객 역시 매우 소중하기 때문에 공연장은 관객이 청력 손상을 입지 않을 범위 내에서 안전한 레벨로 음향을 제공할 당연한 의무가 있다고 생각한다.

라이브 공연의 음량 레벨 측정

어떠한 특정한 환경이나 상황에 대한 음량 레벨을 측정하여 객관화하는 방법으로 Leq(Equivalent Sound Pressure Level; 등가 음압 레벨) 측정이 있다. 공연용 스피커에서 확성되어 객석으로 전달되는 음량 레벨도 이 방법을 사용한다. 라이브 공연에서의 Leq 측정은 단순한 소음에 대한 측정이 아닌 공연의 감동이 충분히 전달되면서도 건강한 청취 환경을 위한 음량 레벨을 찾는 것에 목적이 있다.

Leq는 일정 시간 동안에 측정한 전체 음에너지를 적분하여 총 에너지값을 구하고 이를 측정 시간으로 나누어 평균 에너지 값을 산출한 값이다.

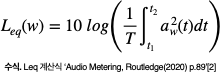

위 수식에서 L은 레벨(Level), 아래 첨자 eq는 등가(Equivalent), w는 가중치를 뜻한다. 일반적인 음향 측정에는 IEC A 가중치를 적용하지만, 라우드니스 측정에서는 ITU K 가중치를 적용한다(그림1). 음에너지를 dB로 환산하기 위해 10log를 곱하며, t2-t1는 Leq를 산출할 시간(integration time; 공연 시간 등)을 나타낸다. aw(t)는 가중치를 적용하여 기록된 파형의 진폭(a ; amplitude waveform)을 나타낸다[2]

Smaart Live나 Systune 등 측정 프로그램을 사용하면 이러한 복잡한 계산식을 몰라도 간단한 소프트웨어 조작으로 SPL과 Leq를 측정하고 기록할 수 있다. 측정 장비의 셋업과 측정 방법은 생각보다 간단하다. 측정을 위해 준비할 것은 측정용 마이크, 레벨 교정기(Calibrator), 오디오 인터페이스, 노트북이다. 측정 프로그램은 무료로 사용 가능한 REW 기준으로 측정 방법에 대해 소개하고자 한다.

REW를 사용한 SPL 측정과 Leq logging 방법

- REW 홈페이지(https://www.roomeqwizard.com/) 방문 후 소프트웨어 다운로드 및 설치

- 프로그램 실행 후 ‘Preferences’ 버튼

을 누른다.

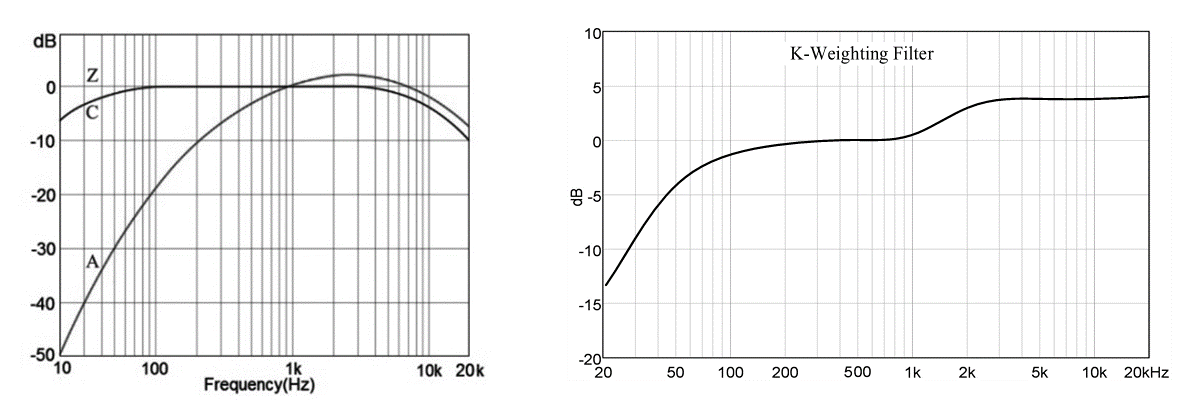

을 누른다. - Preferences의 세부 설정 화면에서 그림2와 같이 설정한다.

① 오디오 인터페이스 드라이버 유형을 설정하는 메뉴로 ASIO 드라이버 선택

② 사용할 오디오 인터페이스 장치 선택

③ 신호를 출력할 아웃풋 채널 선택 (실제로 사용하지는 않지만, 선택하지 않는 경우 캘리브레이션 기능이 동작하지 않는다.)

④ 측정용 마이크가 연결된 인풋 채널 선택

⑤ SPL 측정이므로 비교를 위한 레퍼런스 출력은 선택하지 않아도 측정 가능

* 마이크입력에대해레벨교정을실시하므로사운드카드레벨교정관련설정은하지않아도무방함

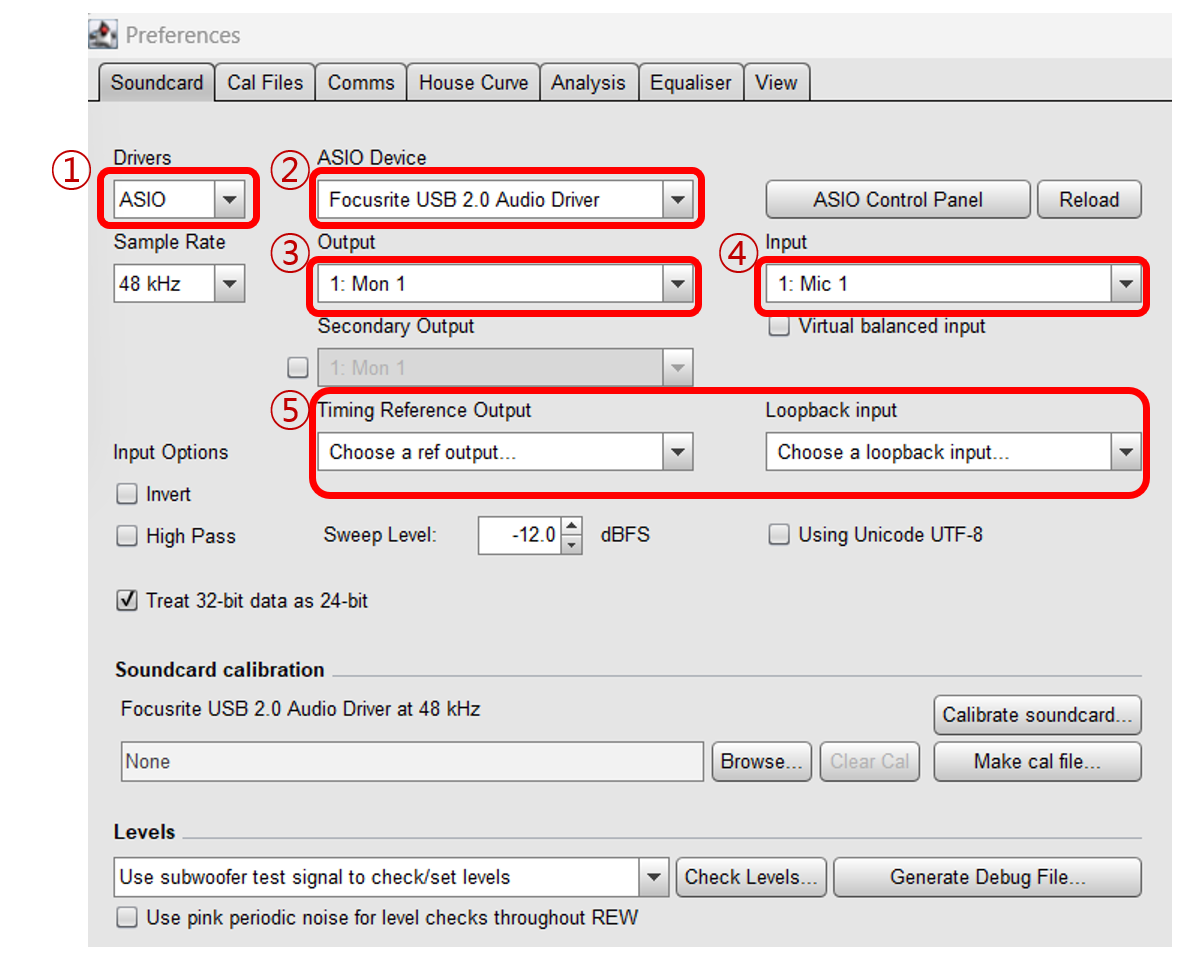

4) 설정이 완료되면 창을 닫고 ‘SPL Meter’ ![]() 를 실행하면 그림3과 같은 창이 생성된다.

를 실행하면 그림3과 같은 창이 생성된다.

그림3. REW 측정 프로그램의 SPL Meter와 Calibrate signal source 선택 화면

SPL Meter 창에서 ‘Calibrate’ ![]() 버튼을 누르면 교정 신호를 선택하는 창이 나오는데, 레벨 교정기를 사용하므로 ‘Use an external signal’을 선택하고 ‘확인’ 버튼을 누른다.

버튼을 누르면 교정 신호를 선택하는 창이 나오는데, 레벨 교정기를 사용하므로 ‘Use an external signal’을 선택하고 ‘확인’ 버튼을 누른다.

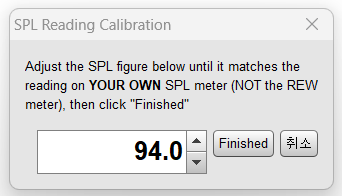

5) 레벨 교정기의 레벨은 94dB에 세팅하여 준비하고 측정용 마이크의 수음부에 결합한다.

6) 4)에서 교정 신호를 선택하고 나면 그림5와 같은 창이 나타나며, SPL Meter는 측정을 위해 C-weighting으로 자동 전환된다.

교정 신호 기준 값 입력 화면

교정기에서 선택한 값과 같이 94dB를 입력하고 기다리면 SPL Meter의 값 역시 94dB로 고정이 되는데, 이 때 ‘Finished’ 버튼을 누르면 교정이 완료된다.

7) SPL Meter의 가중치를 A로 전환하고 ‘Record’ ![]() 버튼을 누르면 SPL 측정이 시작된다.

버튼을 누르면 SPL 측정이 시작된다.

8) 이제 ‘Logger’ ![]() 버튼을 누르면 SPL Logging 창이 나타나고 여기서도 ‘Record’

버튼을 누르면 SPL Logging 창이 나타나고 여기서도 ‘Record’ ![]() 버튼을 누르면 그림6과 같이 측정 값 기록을 시작한다.

버튼을 누르면 그림6과 같이 측정 값 기록을 시작한다.

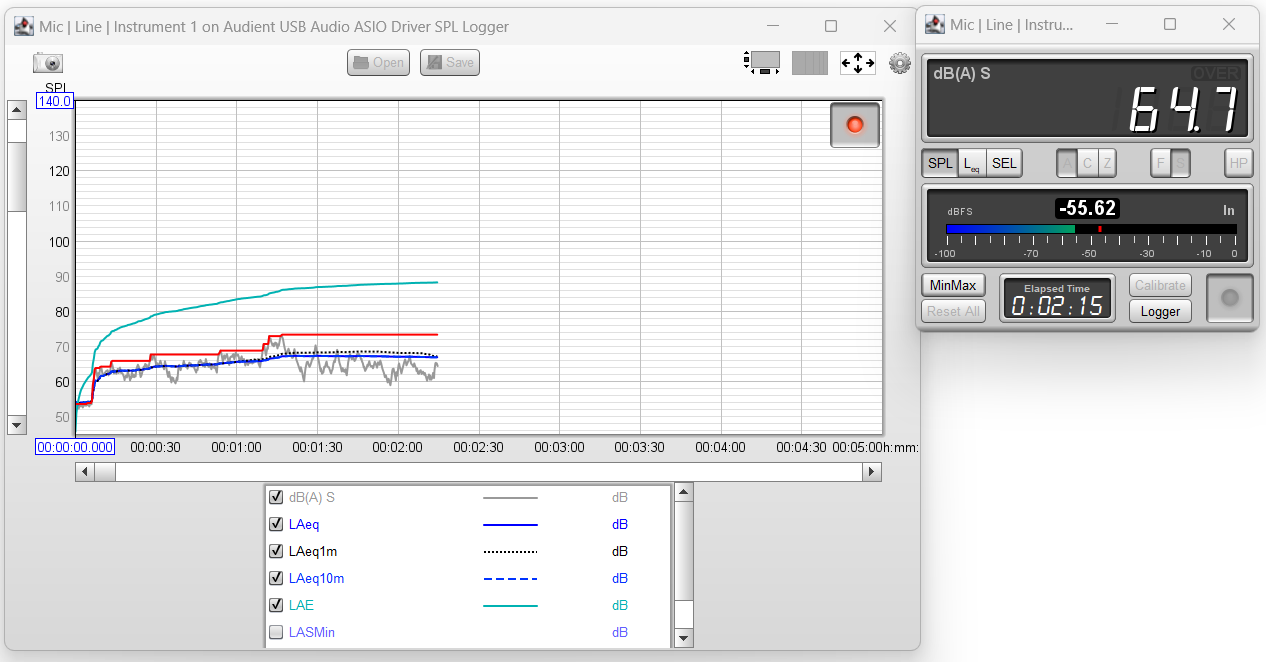

9) SPL Logger 창에는 측정값이 그래픽으로 표현되고, 그래픽 하단에 그림7과 같은 체크 박스가 있다.

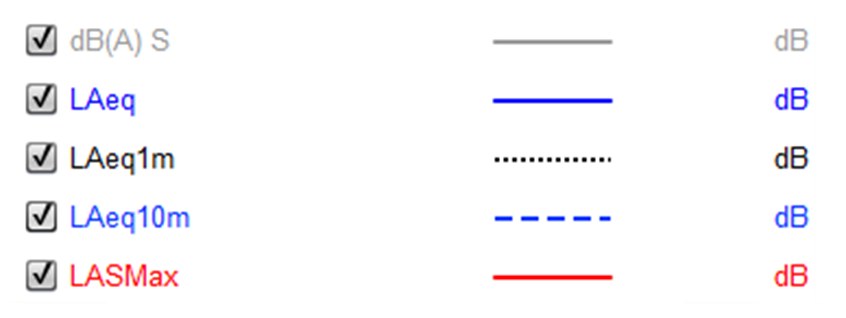

원하는 파라미터에 체크하면, 그래픽으로 표현된다. 그림7의 각 값은 다음과 같다.

- dB(A) S 실시간으로 기록한 dB(A)를 나타내며 측정 모드는 Slow

- LAeq 전체 에너지의 평균을 dB로 환산한 값

- LAeq1m 1분간 측정한 Leq를 dB로 환산한 값

- LAeq10m 10분간 측정한 Leq를 dB로 환산한 값

- LASMax 최고 음량 레벨(최고 음량이 어느 레벨로 몇 회 갱신되었는지 나타냄)

이들 파라미터에는 알파벳 옵션이 붙는다. 예를 들어 LAeq는 A 가중치가 적용된 Leq 값이고, LASMax는 A 가중치를 적용하여 Slow 모드(1초마다 SPL을 측정)로 측정한 최고 음량 레벨이다.

공연의 dB SPL 측정과 Leq logging이 갖는 의미

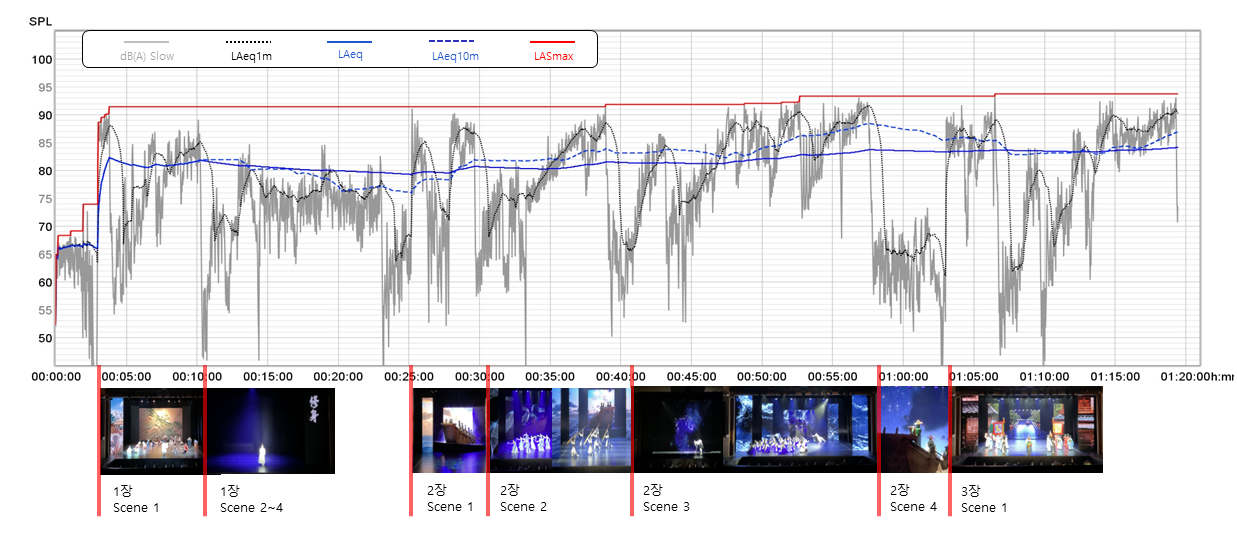

2023년 5월, 국립부산국악원은 한류 문화 확산을 위해 제작한 ‘유마도’를 주 4회로 2주간 공연했다. 이 작품은 조선통신사의 여정을 그려낸 소설 <유마도(원작 강남주)>를 모티브로 통신사 사행길에 오른 무명 화가 변박이 그린 그림 ‘유마도’의 비밀을 파헤치는 무용극이다.

장기간 여러 회 공연하기 때문에, 객석에 매번 동일한 음향을 제공하는 것을 목적으로 모든 리허설과 공연에서 Leq logging을 실시했다. 이 공연에서 실감 음향 디자인과 음향 콘솔 운용을 맡은 외부 음향감독과 매회 리허설과 공연에서 의견을 교환하였으며, 적절한 다이내믹 컨트롤로 음향의 감동 요소를 충실히 표현하는 동시에 WHO 표준에 따른 안전한 청취 환경을 매회 공연에서 편차 없이 제공했다는 점은 매우 고무적이었다.

Leq logging으로보는공연 ‘유마도’ technical report

이 공연은 커튼콜을 포함하여 1시간 20분 가량 진행되었다. 최고 음량 레벨(LASMax)의 갱신은 총 4번 있었는데 화려하고 박진감 넘치는 서곡에서 91.5dB, 항해를 시작하고 격군이 힘차게 노를 젓는 장면에서 92dB, 폭풍이 몰아치는 장면에서 93.5dB, 조선통신사가 일본에 도착하는 장면에서 94dB로 공연 내내 LASMax 곡선의 상승 폭은 3dB 이내로 거의 균일했다.

LAeq 값은 84dB로 WHO 표준으로 1주일간 약 20시간 정도 청취 가능한 레벨이었다. 1시간 20분의 공연 시간을 감안할 때, 주 4회 공연을 모두 관람하더라도 5시간 20분이므로 WHO 표준의 1/4 수준을 약간 넘어서기에 안전한 청취 레벨로 판단된다.

이 공연의 가장 조용한 장면은 공연 시작 후 58분에서 1시간 3분에 이르는 구간으로 만파식적을 연주하여 파도를 잠잠하게 만드는 장면이며, LAeq1m 값은 65dB을 나타내고 있다. 이후 일본에 도착하는 장면인 1시간 3분에서 가슴이 벅차는 느낌의 음악과 함께 순간적으로 레벨이 20dB 정도 증가했는데, 조선통신사가 사나운 파도를 지나 일본에 도착한 장면의 감동을 전달하기에 충분하였다.

SPL 측정과 Leq logging의활용

라이브 사운드 공연에서는 모든 상황을 스피커 음량만으로 제어할 수는 없다. 특히 국악 공연에서 태평소나 타악기는 전기음향 시스템으로 확성하지 않아도 80~90dB은 충분히 확보되는 경우가 많기 때문에 스피커 음량과 자연 확성 음량을 함께 고려하여 음악적 균형을 이끌어내야 한다. 따라서 경험이 부족한 음향감독이 음향 콘솔의 레벨 미터만 참고하여 믹스하면 필요 이상의 음량 레벨로 공연하게 될 확률이 높아진다. 음향감독의 직무는 특성상 완전하고 확실한 상황보다는 불완전하고 불확실한 상황이 더 많기 때문에 공연팀을 항상 만족시키려면 불확실한 상황을 최소한으로 줄여야 한다.

제작 공연을 하는 경우, 대본 리딩에서부터 SPL 미터를 사용해 장면별로 음량 레벨을 체크해두면 최고 음량 발생 포인트, 다이내믹 레인지, 크게 확성해야 하는 악기와 작게 확성해야 하는 악기, 악기 간 주파수 마스킹 발생이 예상되는 장면 등 공연의 양상을 비교적 정확히 예측할 수 있기 때문에 무대 리허설과 본 공연의 대응이 쉬워진다.

나아가 음향 시스템을 사용하지 않는 연습실 리허설에서 Leq logging을 실시하면 작품에서 가장 작은 레벨을 가진 장면, 가장 큰 음량 레벨을 가진 장면을 정리할 수 있기 때문에 공연에서의 최고 음량(LMax), 공연의 감동을 전달하기 위한 다이내믹 레인지, 안전한 청취 환경을 위한 목표 음량 레벨(Leq)을 사전에 계획할 수 있다. 공연장 상주 단체와 같이 익숙한 공연팀의 공연에서는 사용할 다이내믹 효과기(컴프레서, 리미터 등)를 목표에 맞게 대부분 사전 설정하여 목표 음량 레벨에 안정적으로 도달할 수도 있다.

레퍼토리 공연이나 제작된 공연은 일회성 공연으로 끝나는 경우보다 해를 거듭하며 다시 공연하는 경우도 있는데, Leq logging과 영상 기록을 동시에 진행하여 자료화하면 오랜 시간이 지나 다시 공연하더라도 아련한 기억을 되살려 공연하는 것보다 더욱 전문적인 대응이 가능해진다.

결론 – 적절한 음량에 대한 제안

라이브 공연의 ‘적절한 음량’이란, ‘공연의 감동이 충분히 전달되면서도 건강한 청취 환경을 위한 음량 레벨’로 정의할 수 있다. WHO의 국제표준 문서에는 ‘16분 동안 100dB의 소리를 듣는 것과 40시간 동안 80dB의 소리를 듣는 것은 같은 효과를 갖는다’고 설명한다. 매우 큰 음량 레벨에 순간적으로 노출되는 것도 안전하지 않지만, 적절한 음량 레벨 또한 노출 시간 누적에 따라 청력 손상의 위험이 있다.

국내의 실내 공연장에 설치된 하우스 스피커는 가능한 최대 음압 레벨로 재생하더라도 105dB(A) SPL 이상이 되지 않은 경우가 대부분이다. WHO 국제표준 Mode 1(표1)의 기준을 적용하더라도 107dB(A) SPL 기준 4분 30초이므로 공연에서 순간적으로 발생하는 큰 음량 레벨 자체보다는 ‘몇 dB로 얼마의 시간 동안 유지되었는가?’가 청력 손상의 위험으로부터 관객을 보호하는데 중요하다.

따라서 적절한 음량의 판단은 공연마다 달리해야 한다. Leq는 측정 시간 내 전체 음에너지의 평균값이므로, Leq 값을 낮게 잡는다고 해서 최고 음량 레벨(LMax)이 100dB을 넘지 말라는 법은 없다. 공연의 적절한 음량을 정확히 판단하려면 우선, 공연 의도와 연출 방향을 충분히 이해한 상태에서 최적의 다이내믹 레인지를 결정해야 한다. 이후 안전한 청취 환경 조성을 위한 최적의 음량(Leq) 레벨과 가능한 범위에서 대안을 마련하고 연출부와 협의를 통해 목표 Leq 값을 설정해야 할 것이다.

라이브 공연의 ‘적절한 음량’이란 여전히 주관적이고, 앞으로도 종종 업무의 이슈로 등장할 것이다. 음향감독의 직무는 공학 기술을 바탕으로 공연예술 작품을 분석하여 음향에 관련된 전반적인 기술적 운영 방향을 결정(계획 수립)하고 운용(추진)하는 것이다. 공연 단체들은 ‘예술가’이기 때문에 음향과 관련된 기술 사항을 주관적인 표현으로 요청한다. 반면에 음향감독은 ‘기술자’이기 때문에 예술가의 주관적인 요청을 객관적으로 분석할 수 있어야 하며, 이를 기술적으로 해결할 수 있어야 한다는 생각을 전하며 글을 마치고자 한다. ‘라이브 공연에서의 적절한 음량’을 찾아가는 데 있어 본고의 제안이 도움이 되었으면 좋겠다. ![]()

참고문헌

[1] Safe listening devices and systems: a WHO-ITU standard. ISBN 978-92-4-151527–6, WHO(2019)[2] Eddy B. Brixen, “Audio Metering; Measurements, Standards, and Practice 3rd edition, Routledge(2020)

[3] 강성훈, 신판 음향기술총론, 사운드 미디어(2022)

김 지 탁

국립부산국악원 음향감독

사)무대음향협회 기술위원

![협력사 탐방 #1 [(주)사운드 솔루션]](http://www.stagesoundkorea.com/wp-content/uploads/2025/04/SSM-14-스페셜리포트-사운드솔루션-1-300x200.jpeg)

![공연장 리모델링 사례 [서초문화예술회관]](http://www.stagesoundkorea.com/wp-content/uploads/2025/04/SSM-14-스페셜리포트-서초문예-1-300x200.jpg)